A cor da D10S, a cor de todos

original en español

Introdução

Após o início da Copa do Mundo, os meios de comunicação massivos e especializados na Argentina dedicaram-se a divulgar o que parecia ser uma curiosidade. Guillermo Collado Macdur, professor da Universidade Nacional de San Juan (Argentina), revelou que Diego Armando Maradona, o eterno camisa 10 do selecionado, era descendente de um escravo que havia pertencido aos Fernández Maradona, rica família de proprietários de minas de ouro e administradores coloniais. Durante as guerras de independência, o escravizado Luis Maradona, que havia recebido o sobrenome de seu senhor, como era a tradição, conseguiu sua liberdade depois de lutar no exército de San Martín, aquele que foi maioritariamente formado em Cuyo e que cruzou os Andes para consolidar a independência, eliminando os focos realistas no Chile e no Peru.1 Como muitos escravizados e libertos, participou da Revolução da Independência integrando os batalhões que lutaram nas diversas frentes. Eles, que já haviam contribuído com o próprio sangue durante as invasões inglesas (1806–1807), foram chamados pela historiografia mais recente de “negros da pátria”.2 Como comentou San Martín, os ricos e latifundiários que se negavam a lutar ou a enviar seus filhos, prometeram-lhe três “servos” por cada rebento. “Os filhos ficam em casa gordos e confortáveis. Um dia se saberá que esta pátria foi libertada pelos pobres, pelos filhos dos pobres e pelos negros que não serão mais escravos de ninguém”, teria dito San Martín.3 Assim foi que, de Luis Maradona escravizado, liberto, libertador, descendeu Diego Armando. Difícil definir qual a percentagem negra que o jogador tinha e se tinha, entre seus ancestrais maternos, e até paternos, residentes na província de Corrientes, alguma contribuição étnica dos grupos originários da região: abipones, charrúas, caracarás, mocoretas, mepenés, chanás ou algum outro.

O escravizado e depois liberto Luis Maradona sobreviveu à guerra da independência. Pode ter participado das batalhas triunfantes de San Lorenzo, Chacabuco e Maipú, e da desastrosa batalha de Cancha Rayada. A verdade é que, como muitos soldados negros, ele sobreviveu à guerra e engrossou a população negra livre. Já existe bibliografia consolidada que demostra que durante a revolução os batalhões negros e mistos não apresentavam taxas de mortalidade muito superiores aos demais batalhões.4 O argumento de que o recrutamento militar e a morte certa na guerra, outrora usado para fazer “desaparecer” os negros da narrativa nacional, não tem base empírica. A operação para tornar os negros invisíveis na Argentina foi semelhante à realizada por Paul Gilroy para fazer desaparecer os povos originários com uma canetada, quando descreve a colonização por meio das seguintes ações do sujeito colonizador europeu: “os africanos que escravizavam, os índios que assassinaram, os asiáticos que subjugaram”, frase que produz um vazio indo-americano.5 Durante muito tempo, criou-se a narrativa de uma Argentina sem negros e sem indígenas. Uns, “desaparecidos” durante as guerras de independência; os outros, os índios, teriam sido eliminados com a operação de extermínio comandada pelo general Roca, a Campanha do Deserto (1878–1885).6 Se a intenção foi a de expungir esses grupos, a ação não foi bem-sucedida. Ambos, negros e índios, são os bárbaros de Domingo Faustino Sarmiento. Embora para ele, tanto quanto para Esteban Echeverría, a “barbárie” indígena sempre fosse mais ameaçadora.

O público determina a questão

No dia 8 de dezembro de 2022, o jornal americano The Washington Post publicou um artigo de Erika Denise Edwards intitulado: Why doesn’t Argentina have more Black players in the World Cup?. O artigo gerou repercussão nas redes sociais. Algumas respostas também foram publicadas em grandes veículos da imprensa argentina, como os jornais Pagina 12 e La Nación7, além de a versão online da notícia ter sido replicada em quase todo o mundo no momento em que a seleção argentina se tornou uma das favoritas a levantar a taça. Para além do que dizia a nota e seus implícitos, as leituras começaram a girar em torno da pergunta que lhe serviu de título: por que a Argentina não tem mais jogadores negros?8 Título que, esclareceria posteriormente a autora, não foi escolhido por ela. A resposta para a pergunta que virou manchete foi esboçada na oitava linha da matéria, onde foi citado o recenseamento nacional de 2010, que apontou um total de 149.493 negros, de um total de 40.117.096 habitantes, o que equivale a 0,37 % da população naquele ano.9 Como observou Ezequiel Adamovsky, “As chances de um jogador da Copa do Mundo sair desse número limitado não são altas. Na Argentina de hoje, as comunidades de judeus, ciganos ou asiáticos são mais numerosas, sem que ninguém se pergunte por que não os vemos representados na Seleção”.10

Mas talvez a pergunta não se referisse à probabilidade estatística de surgimento do talento esportivo “mundial” dentro de um grupo de 0,37% da população, mas à suposta brancura da seleção argentina. Seria difícil, e também errado, comparar a aparência étnica da seleção argentina com a da seleção brasileira — mencionada no artigo de Edwards. No Brasil, segundo o último recenseamento, de 2021, 56% da população pode ser considerada afrodescendente, pois 47% se declararam pardos e 9,1% “pretos”.11 Em todo o caso, as questões envolvidas na discussão não se reduzem à gramática das percentagens e médias. A seleção peruana de futebol tem um número significativo de afrodescendentes, embora sejam uma minoria da população total daquele país (3,6%). A maioria da população peruana se identifica como mestiça (60%), enquanto os nativos (quíchuas e aimarás) somam 26,7%. Como explicar a “fisionomia” do time blanquirojo? É que o futebol no Peru é praticado, fundamentalmente, no litoral, onde se concentra a população afrodescendente. Isso indica que devemos estar atentos às formações sociais e culturais mais gerais e aos contextos específicos únicos e incomparáveis dos países.

Existem duas questões que giram em torno do debate sobre a cor da seleção argentina. Uma é a questão da suposta brancura e a outra é a questão do racismo que estaria encobrindo essa branquidade. Essa última não foi enunciada no artigo de Edwards, mas foi uma das linhas que as redes sociais e as mídias seguiram.

Ambas as questões são totalmente pertinentes, até porque se dirigiam a um público que podemos chamar de “global”, aquele público do The Washington Post, para o qual existe um bloco geográfico e cultural chamado América do Sul. Esse público poderia fazer-se a pergunta do título da notícia e estabelecer outras comparações e deduções com relação a outras seleções da Conmebol, como se os dez países formassem um conjunto homogêneo de categorias intercambiáveis e essas, como raios de uma roda, se reportassem a um centro categorial, de categorias puras e neutras: os Estados Unidos.12

Entendo que, quaisquer que sejam as questões, elas devem ser conduzidas por aquilo que constitui a primeira noção que aprende o etnógrafo: guiar-se pelas categorias nativas. O colonialismo epistemológico nos espreita.13 Ser negro na Argentina tem historicidade e concretude. Não era a mesma coisa ser negro nos séculos XVIII e XIX, e não é o mesmo sê-lo no século XX ou no XXI. Aqui não me refiro às diferenças entre as condições legais dos escravos, libertos e livres para os séculos passados, mas, sim, às questões que podemos chamar de “cromáticas”. Florencia Guzmán mostrou como a miscigenação foi uma atitude política, uma estratégia, uma transgressão das barreiras impostas pelo sistema colonial entre as categorias para governá-las e tributar os indivíduos.14 Ser negro, ser pardo, ser índio e ser mestiço dependia da autopercepção e da percepção do outro, do administrador, do arrecadador, do recenseador etc. As pessoas eram como se viam e como eram vistas. Essa questão do ponto de vista subjetivo foi expressa na adaptação do ditado popular “o hábito faz o monge”, frase à qual se acrescentou uma segunda parte americana: “e a capa faz o mestiço”, referindo-se à peça do vestuário europeu (em oposição ao poncho nativo) com o qual o indígena podia “se passar” por mestiço.

Identidade e homogeneidade

Estudos demográficos mostram a importância da população negra no atual território da República Argentina durante o período colonial e as primeiras décadas independentes. Um dos instrumentos com que trabalha a história demográfica é a percentagem que, embora não gere um “dado” eloquente por si só, pode nos oferecer a oportunidade de ver a evolução de um grupo social. Mais uma vez, podemos recorrer a uma historiografia consolidada que utilizou os recenseamentos e cadastros populacionais realizados com alguma frequência entre finais do século XVIII e meados do século XIX.15 A cifra que se repete continuamente na historiografia é que a população negra e mulata, em 1810, era aproximadamente um terço da população total de Buenos Aires, e no interior chegava a 50%. Embora esses números sejam bastante conhecidos na historiografia, dificilmente são reconhecidos pelo grande público,16 pois estiveram ausentes dos conteúdos curriculares escolares por muito tempo. Isso tem mudando nos último vinte anos.

Sim, um terço da população de Buenos Aires era negra! Podemos citar a seguinte sequência para a atual capital da república: em 1810, 30% da população, de um total de 32.558 habitantes, era negra ou parda; em 1822 a população “morena” e parda somava 25,81% de uma população total da cidade com 34.882 habitantes. Em 1836 esse grupo representava 24,7% da população total e, no ano seguinte, 24,8%.17 Ao lento crescimento vegetativo da população negra somaram-se os “libertos” que ingressaram pela via do corso da guerra com o Brasil (Guerra da Cisplatina), na qual o principal prêmio eram os embarques de escravizados provenientes do extenso tráfico negreiro daquele Império.18 No entanto, houve um declínio relativo permanente, que George Red Andrews chamou de “enigma do desaparecimento”.

No chamado período independente, a identidade nacional foi construída primeiro com base no conceito de igualdade formal, deixando intocada a propriedade sobre os escravizados (1810–1853/1860)19, e, posteriormente, no conceito de homogeneidade que foi formulado com a metáfora do “crisol”. Manifestado na consagrada expressão “Argentina, crisol de raças”. Lembremos que o cadinho é o recipiente no qual os metais são fundidos, e onde podem ser misturados para dar origem às ligas. O próprio recipiente é refratário. Feita a fundição, é impossível separar os metais introduzidos. A metáfora industrial e produtivista procurava destacar a homogeneidade da nação que sobre uma base já heterogênea estava a receber imigrantes.20

Essa construção gerou confrontos dentro da elite criolla. Autores como Eugenio Cambaceres, Antonio Argerich e Julián Martel são claros expoentes da visão da imigração europeia como um problema; foram criadores de um peculiar naturalismo, digamos autóctone, em que as classes subalternas são portadoras de patologias.21 Para esses autores, a “branquidade” que carregavam os imigrantes não era um valor, pois eram monstros biológicos e morais.22 Apesar deles, a ideia de cadinho impôs-se a partir das ações do Estado e das construções ideológicas. Como diz Ezequiel Adamovsky, a eficácia do “crisol” dependia da capacidade do Estado-nação em cumprir a promessa de integração de todos na vida social e, até a década de 1970, isso foi possível. As classes populares expressavam suas identidades em termos de classe, e raramente questionava a ideia de povo homogêneo que o Estado propunha. 23 Entre o início e o terceiro quartel do século XX, prevaleceu a ideia de uma nação sem cor, em que a cor não importava, não se falava (embora o branco fosse implicitamente reconhecido). Aqui reside uma das formas pelas quais o racismo opera na Argentina.

Em termos demográficos, a imigração em massa significou uma profunda mudança na composição étnica da população, especialmente a de Buenos Aires. O ciclo ascendente da imigração foi entre 1880 e 1914, nesse último ano 1/3 da população havia nascido no exterior. Até então, a população total da república era de 7.905.502. A capital federal tinha 1.575.814 habitantes (República Argentina, 1916), lembremos que no ano em que começou a revolução da independência, a cidade tinha 32.558 habitantes.

Mas voltemos à questão das categorias, quais seriam as categorias nativas que deveríamos usar para abordar a discussão sobre o racismo na Argentina? As do claro-escuro da miscigenação. Se, como dissemos, seguindo Guzmán, no século XVIII, a miscigenação era uma transgressão da imposição das categorias coloniais de classificação dos indivíduos, na segunda metade do século XIX permitia a integração numa sociedade que guardava a expectativa de ascensão social aberta, e tinha como princípio organizador o critério da homogeneidade e o artifício da ausência de cor.

A emergência das identidades como as entendemos hoje na Argentina remete à crise do neoliberalismo e ao fim da expectativa/promessa de bem-estar social, de uma sociedade assalariada e de integração. A crise que atingiu o pico em 2001 resultou em fragmentação social. As habituais explicações e respostas sobre a identidade dos argentinos perderam a validade. As que garantiam a coesão perderam enraizamento. Na época em que Benedict Anderson (1993) enunciava a nação como uma comunidade imaginada, os cidadãos questionavam a comunidade nacional e buscavam filiações mais concretas.24 A etnicidade foi abraçada. Os povos originários viram alguns de seus direitos reconhecidos na constituição de 1994, amparados pelo paradigma multiculturalista. No final da década de 1980, ressurge o associativismo afro-argentino (as primeiras formas de associação foram as irmandades nos séculos XVII-XVIII e as sociedades africanas no século XIX). Mas o “negro” como identidade argentina não se prende apenas à negritude diaspórica. A trajetória da noção de “cabecita negra” pode ajudar a explicar melhor como o racismo opera na Argentina.

A expressão “cabecita negra” estourou na cena política na década de 1940 sem encontrar ninguém que a reivindicasse para si. Na década de 1970, Ratier se perguntava: “Não havia antes? Por que o infame apelido ganhou popularidade na década de 1940? Por que ainda é sentido como infame, e não assumido como um adjetivo orgulhoso, como foi o caso de ‘descamisado’?”.25 À primeira pergunta, Ratier responde que sim, que antes também havia cabecitas e que sempre houve nomes para separar os fidalgos espanhóis, mesmo quando eram cristãos-novos ou meio-mouros, dos moços da terra, dos mestiços. Estes eram chamados de chinos, tape etc.

A imigração europeia, a que nos referimos algumas linhas acima, mudou a fisionomia de Buenos Aires, tornando-a mais branca, mas o fenômeno da imigração não teve a mesma intensidade em todo o território da república. Nas décadas de 1930 e 1940, as migrações internas voltaram a mudar a cara da capital. Os “portadores de rostos” mais escuros foram os promotores do 17 de outubro,26 os que possibilitaram a eleição de Perón. Segundo Ratier, o confronto político pôs fim ao confronto quase racista entre portenhos e provincianos. Eu diria que ele os juntou. Ao confronto “quase-racial” somou-se o político. “A partir de então, “ser ‘negro’ era ser peronista e vice-versa. A reação portenha inventou nomes: “raviol de fonda”, quadrado e sem cérebro; “Jipes”, porque eram quadrados e o governo os comandava… Mas quem ganhou apelo popular, quem deu meia-volta como um insulto antes da luta, foi o de “cabecita negra”.27 O negro na Argentina foi usado para definir o provinciano, o mestiço, o indígena e também o afrodescendente. Todos eles, sobretudo, em contraste com o embranquecimento da classe média. Como as províncias não foram “clareadas”, não foram “modernizadas” com a imigração. Mas se no início dos anos 1970, quando Ratier escreveu, ninguém ainda reivindicava o epíteto “cabecita negra”, depois da crise do neoliberalismo foi diferente.

Adamovsky, por exemplo, mostra como, no campo da música, a estigmatização dos pobres como “negros” motivou composições que, principalmente no final dos anos 1990, transformaram o estigma em emblema de orgulho. Embora o epíteto cabecita negra tenha sido reivindicado e se tenha acunhado, inclusive, o de negro cabeça, eles foram expurgados da conotação peronista; não da política. O mesmo autor também afirma que diferentemente do que ocorre com o Brasil e os Estados Unidos, a identidade negra na Argentina não se restringe a um determinado grupo étnico, mas é utilizada para se referir aos mais pobres e aos culturalmente plebeus.28 Isso não quer dizer que as desigualdades sejam incolores. A desigualdade tem cor, mas só pode ser vista se focalizada pelas lentes das categorias nativas, nas quais um conjunto de significantes ganha sentido.

Os jogadores da seleção argentina vêm, em sua maioria, das classes populares. Quando reivindicam uma identidade, o fazem como “classe”. Suas memórias e narrativas de filhos são de filhos pobres, filhos de trabalhadores. Em outro contexto, alguns deles poderiam ser presos, detidos por traços faciais, “porte de rosto”. Suas trajetórias são narradas por eles mesmos como fruto de um esforço familiar, impregnadas de imagens de memórias do bairro e de uma história material muito viva: a das chuteiras remendadas com poxi-ran® e dotes maternais, a das longas viagens em coletivo ou de bicicleta para ir treinar ou, a da jornada dividida entre a escola e a colaboração com o trabalho familiar. Ángel Di María conta que a família dependia do carvão que ensacavam no pátio dos fundos da casa. Ele e a irmãzinha trabalhavam nessa atividade antes de irem para a escola: “As paredes da nossa casa deveriam ser brancas. Mas nunca me lembro delas como brancas. No início, elas eram cinzas. Depois ficaram pretas, por causa do pó de carvão”.29 Não foi por acaso que no programa de televisão Futbol al Horno, em 18 de agosto de 2018, o comentarista esportivo Damián Iribarren apareceu com um saco de carvão vestido com a camisa da Argentina. Ele espalhou o carvão em uma cadeira e no chão, dizendo: “Messi transformou o time em um saco de carvão”. O estigma estava lá.

Para concluir

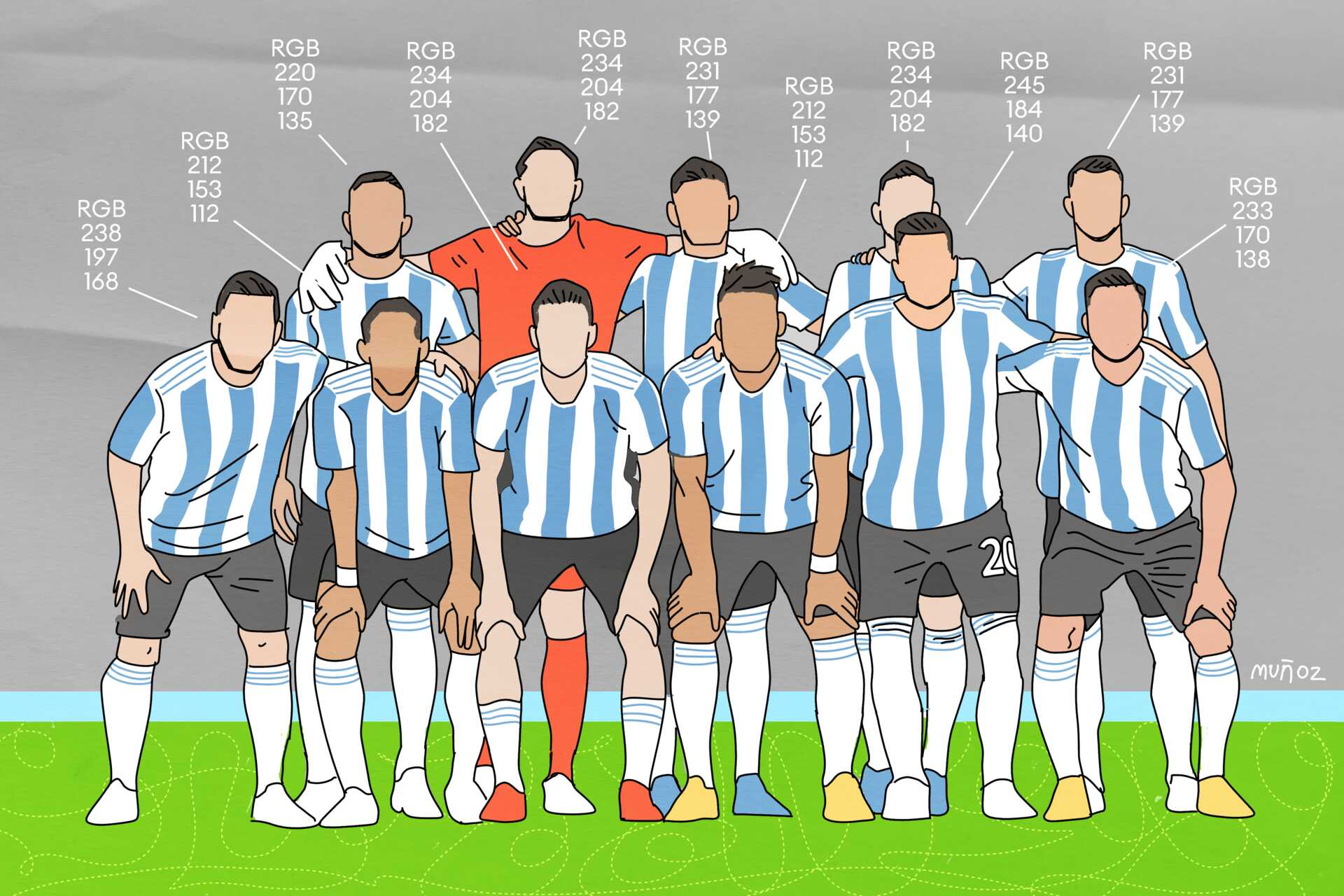

A artista Marina Muñoz ilustrou a nota “racismo mundial” de Federico Pita, publicada em 17 de dezembro no jornal, página 12. Marina desenhou a silhueta dos 11 jogadores da Copa América. Na imagem, eles aparecem sem rostos. A cada um foi atribuído um RGB, uma série numérica de um sistema de cores no qual red (vermelho), green (verde) e blue (azul) são combinados para produzirem um amplo espectro de cores. Assim, a silhueta de Messi é acompanhada pelo código RGB 238, 197, 168, enquanto Di Maria tem a anotação RGB 212, 153, 112; Rodrigo De Paul carrega o código RGB 234, 204, 182; Lautaro Martínez, o RGB 212 etc. Insinua a diversidade dentro do que pode ser visto como homogêneo pelo lado de fora.30

Se Diego Armando Maradona fizesse parte da seleção argentina de 2022, continuaria sendo uma equipe sem negros? Para olhos desavisados, provavelmente sim. O “pipa cósmica” era (extra)ordinário. Alguém como qualquer outro e como ninguém. Como qualquer outro garoto dos bairros populares, como ninguém por seu talento divino, o próprio D10S para muitos.

A descoberta de Guillermo Collado Macdur não é apenas uma curiosidade dos genealogistas. Confirma o que disse San Martín, que a pátria foi libertada pelos pobres, pelos filhos dos pobres e pelos escravizados. Muitas gerações depois os descendentes dos libertos/libertadores continuaram nascendo nos bairros populares para abraçar outras lutas. “Tenho uma lembrança feliz da minha infância, embora se eu tivesse que definir Villa Fiorito com uma única palavra, diria luta”31 (Maradona, 2000).

O racismo na Argentina se espalha por muitas partes e há muitas maneiras de sofrê-lo e enfrentá-lo, para isso precisamos, antes de tudo, conhecê-lo em seus próprios termos.