Da garganta que berra

Notas sobre Um memorial para Antígona no contexto do “Sem Anistia”

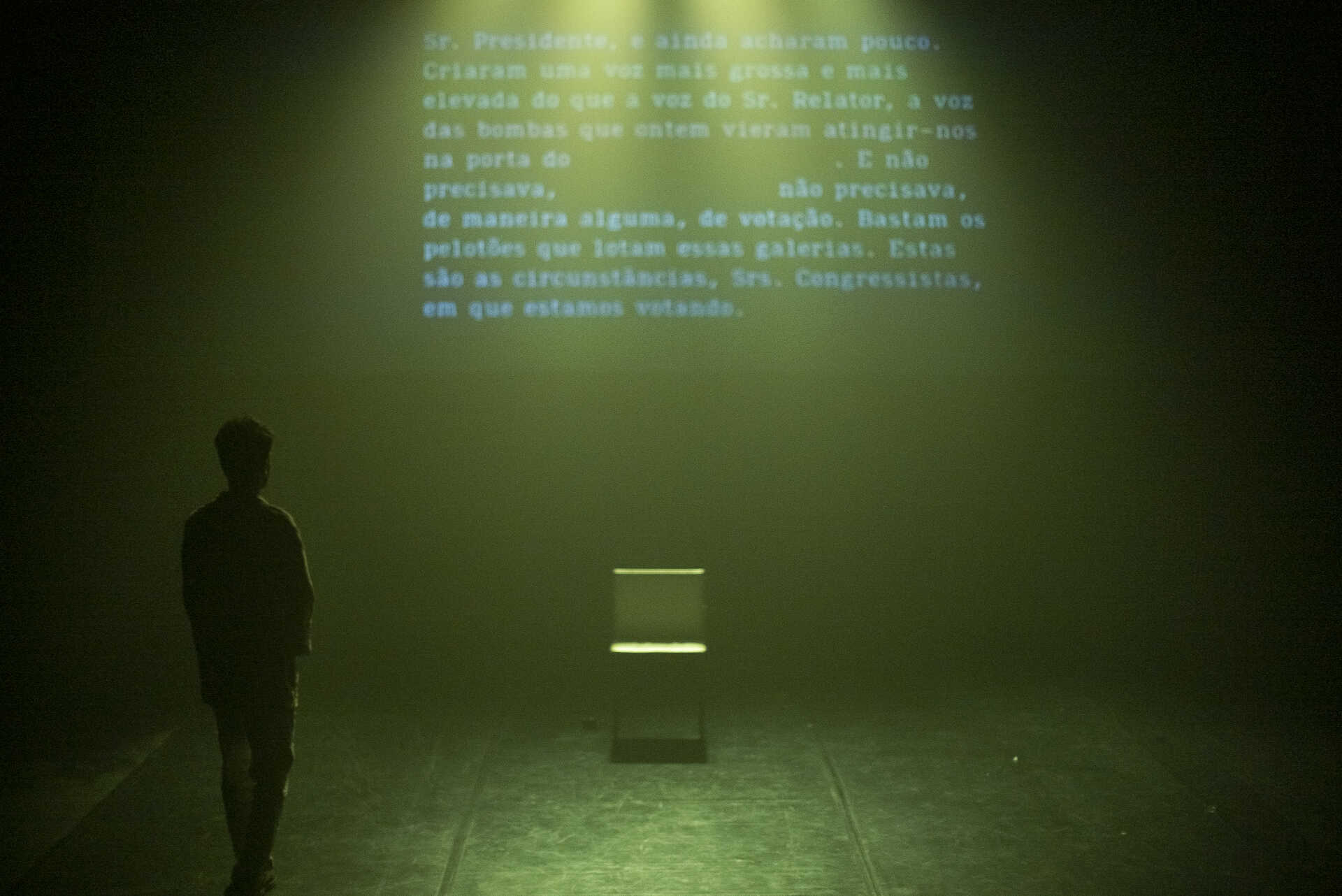

Cena de Um memorial para Antígona. (Foto: Matheus Brant.)

Uma estátua feita de vozes

No dia 1º de janeiro de 2023, assistimos a uma imagem inédita na história do país. Na ausência do presidente para passar a faixa — Bolsonaro recusou-se a estar na cerimônia — quem subiu a rampa do Palácio do Planalto foram oito pessoas, representantes da diversidade do povo brasileiro: o cacique Raony Metutkire, líder indígena, a catadora Aline Sousa, o menino Francisco, de dez anos de idade, Ivan Baron, que representava os brasileiros portadores de deficiência, Weslley Rodrigues Rocha, metalúrgico do ABC paulista, a cozinheira Jucimara Fausto, o professor Murilo Jesus e o artesão Flavio Pereira. Na ausência do presidente anterior, Lula recebia a faixa diretamente das mãos do povo brasileiro.

Ao discursar, comentando os horrores perpetrados pela gestão Bolsonaro, o presidente recém-empossado teve de pausar a fala para escutar a manifestação do público presente. As mais de 100 mil pessoas que tinham marchado de diferentes estados do país para assistir à posse do ex-metalúrgico, eleito pela terceira vez presidente do país, gritavam em uníssono “Sem Anistia!”.

O grito, que ecoou desde o início da campanha presidencial, e mais ainda quando Lula venceu a eleição, se refere a outra Anistia, a de 1979, que marca o início do processo de transição democrática no Brasil. É que a Lei aprovada no primeiro ano do governo de João Figueiredo, último dos presidentes militares, foi responsável por proibir que os bárbaros crimes cometidos pelo Estado ao longo dos mais de 20 anos de ditadura civil-militar pudessem ser julgados quando o regime caiu. O grito nas ruas, no ano de 2023, parece tentar, portanto, olhar para o passado para não repetir os mesmos erros no presente, sublinhando os elos entre os dois momentos históricos. Clama por justiça contra os crimes perpetrados pelo Estado brasileiro durante a gestão Bolsonaro — entre eles o atraso na campanha de vacinação, a política contrária ao isolamento social e as falas do presidente da República que resultaram, direta ou indiretamente, no avanço do número de mortes de vítimas da Covid-19, totalizando mais de 700 mil mortos. A bandeira “Sem Anistia” parece enxergar, na dificuldade do país em lidar com os traumas do passado, uma das causas para os conflitos do presente.

Um memorial para Antígona estreou em 20 de abril de 2023, no Teatro da USP — Maria Antônia, como parte da Mostra Teatro Pós-Trauma. O espetáculo relaciona o mito da Antígona com a criação da Lei da Anistia de 1979. Dentro do contexto político recente, que reavivou a discussão sobre a Lei da Anistia, a peça ganhou novos ecos e reverberações. No entanto, este projeto é bastante anterior à eleição de Lula.

A pesquisa em torno da questão da Anistia, relacionando-a com Antígona, vem sendo uma discussão dentro do comitê escondido1 desde 2019. O espetáculo estrearia em 2020, não fosse a pandemia. Dessa feita, é importante pontuar que a discussão que a priori intentávamos fazer era uma discussão voltada para o futuro. Estávamos no início do governo Bolsonaro, e nos propúnhamos a pensar a transição política como uma forma de refletir sobre o que aconteceria quando aquele governo caísse — fosse dali a três anos, fosse dali a trinta. Buscávamos, nesse sentido, voltar nosso olhar para a “outra” transição, aquela na saída da ditadura militar, e para as escolhas — de algum modo trágicas — que foram feitas ali.

Foi fundamental, nesse processo de pesquisa acerca do debate sobre a questão da Anistia de 1979, a leitura do ótimo livro As dinâmicas da luta pela Anistia na transição política, de Lucas Oliveira, fruto de sua pesquisa de mestrado. Lucas foi um dos convidados para o ciclo de debates2 que promovemos junto à peça, e iniciou sua fala retomando a dupla acepção da palavra “anistia”, que se evidenciou no embate político travado no período. Disse ele:

Faz-se necessário retomar como a ideia de anistia foi compreendida em diferentes momentos. A primeira discussão acerca do termo esteve presente nas próprias mobilizações na década de 1970 e foi muito bem analisada por Heloísa Greco. Para a autora, havia dois sentidos do termo, um primeiro como amnésia, portanto de esquecimento. Nessa concepção era necessário deixar o passado para trás para que fosse possível retornar à normalidade democrática, com a devida pacificação da sociedade brasileira. O outro sentido, que em alguma medida criava tensões com o primeiro, era de anamnese, ou seja, rememoração e recordação. Esse sentido surgiu com a atuação dos familiares de mortos e desaparecidos políticos que encararam a campanha de anistia como uma contramemória, na medida em que traziam a recordação dos que foram reprimidos pela ditadura.

Essa tensão interna foi constitutiva da dinâmica estabelecida entre os movimentos e a ditadura. Foi a partir delas que se formou a negociação, ainda que não explícita, das concessões que a ditadura estava a fazer.

Determinava-se ali quais os rumos que a transição teria. Impossível ignorar que estava em curso o maior ciclo de mobilizações dos trabalhadores da história do Brasil, o que colocou como necessidade que as estruturas se transformassem. Ainda assim, a ditadura aprovou uma anistia que não era ampla geral e irrestrita (crimes de sangue), mas que permitiu o retorno de milhares de exilados e a volta da organização em partidos políticos, ao mesmo tempo que, ao incorporar crimes conexos, permitiu em uma interpretação juridicamente extravagante, mas politicamente coerente, que não se julgasse torturadores e perpetradores de violações de direitos humanos. Embora nenhum desses figure como anistiado reconhecido pelo Estado, na prática são considerados assim, tanto socialmente, quanto pelo STF.

A peça nasce da fricção deste debate entre memória e esquecimento (amnésia e anamnésis) no Parlamento brasileiro, e uma leitura particular do mito de Antígona. Antígona é um mito antigo, formalizado por Sófocles, no séc. V. a.C., em uma das mais famosas tragédias da antiguidade. A peça clássica narra o embate entre Antígona e Creonte, o governante de Tebas. Polinices e Etéocles, irmãos de Antígona, guerrearam um contra o outro, e acabaram se matando. Polinices foi morto junto a um exército estrangeiro, que reuniu para reivindicar o trono — que era seu, conforme o acordo feito com seu irmão, de que eles reinariam alternando-se no poder. Por ter combatido contra a cidade, Polinices não poderá ser enterrado. Assim ordenou Creonte.

Antígona se revolta contra as ordens do comandante da cidade. Enterra o irmão e recebe uma punição: é trancafiada, viva, em uma gruta debaixo da terra. A compreensão do conflito trágico, no que isso significava para um grego do séc. V a.C., exige uma assunção de um erro trágico por parte do Herói. Assim, seria preciso entender Antígona como uma personagem em desmedida. Em erro: voltada demais ao culto dos mortos, descumprindo suas obrigações para com a pólis, para com o convívio social.

O mito de Antígona se passa num período de transição, com dois sistemas culturais em choque: de um lado, o clã, o respeito aos cultos da família; de outro a pólis, uma vida política em sociedade que exige o respeito a uma lei maior: a lei do Estado. E nessa dialética entre dois modos distintos e coexistentes de organização social emerge um conflito trágico e avassalador, na medida em que são duas forças — Creonte e Antígona — que não podem ser barradas até se destruírem. Antígona, ao final, se enforca em sua cela; Creonte vê seu filho se suicidar ao se deparar com o corpo de Antígona — sua amada — e sua mãe (esposa de Creonte) seguir o destino do filho. Também Creonte acaba destruído, abandona o trono e sai de cena ancorado em seu desespero.

Essa leitura clássica do que é esse mito, ou do que significa a noção de trágico nessa peça, parece insuficiente para quem tenta montar Antígona no Brasil de hoje. E ainda mais para quem o intenta fazê-lo colocando o mito em diálogo com questões contemporâneas. Como dizer que a força que se ergue para clamar por justiça para um corpo morto, que se volta contra uma lei de Estado, está em erro? Que quem clama pelo mínimo — o direito de enterrar os mortos — está se afastando da esfera da vida em sociedade?

Antígona é um dos textos que mais vezes foi montado na história do teatro. Um mito reivindicado por diversos contextos e sociedades, que, em momentos de tensão e de violência do Estado, retomam o texto clássico como uma herança sobre a inviolabilidade do luto e a importância do cuidado com os mortos, tão desrespeitados pelos Estados autoritários, em especial na América Latina.

Entre o mito grego e a situação do Brasil no pós-ditadura há sem dúvida uma simetria imperfeita. Antígona enterra o irmão; no Brasil, os corpos de várias das vítimas dos militares estão até hoje desaparecidos. Antígona, com seu gesto, derruba o Estado — Creonte afinal sai do trono ao fim da peça; no Brasil, o Estado nunca caiu — os militares nunca foram punidos, seus arquivos nunca foram abertos, e figuras “antigonescas”, como Zuzu Angel, que batalhou para encontrar e enterrar seu filho Stuart Angel, foram assassinadas pelos militares sem que isso tenha sequer arranhado a estrutura do poder então vigente. Simetria imperfeita, portanto, mas cuja imperfeição é em si significativa e merece ser olhada de perto.

Foi aí que decidimos voltar nosso olhar para outra personagem, geralmente ignorada nas leituras clássicas do mito: Ismene, a irmã dos mortos Antígona, Polinices e Etéocles.

A peça de Sófocles começa com o encontro entre as duas irmãs. Elas já sabem das ordens de Creonte, da proibição do enterro. Antígona opta pela desobediência civil. Ismene, não. Ela tenta dissuadir a irmã. Diz que não têm como “resistir aos poderosos”, e que deve obedecer. Conclama a irmã: “abandona essa tua ideia. Vives para o presente” (na versão escrita pelo dramaturgo alemão Bertold Brecht, Antígona responderia “Passado abandonado não se torna passado”. Essa frase tornou-se um lema em Um memorial para Antígona, evocado por aqueles que defendem a posição heroica de Antígona ao enterrar o irmão).

O coro

A tragédia que contamos na peça, portanto, é a de Ismene. A tragédia daquela que sobreviveu. Que continuou para ver seus irmãos morrendo um a um: Eteócles, Polinices e depois Antígona. No texto grego, Ismene é uma personagem marginal. Buscamos aqui formular a tragédia de sua posição diante de um contexto árduo como o brasileiro, no qual o Estado militar nunca caiu. Ismene — na nossa versão do mito — aceita que Polinices seja esquecido, e seu cadáver, levado pelos animais; ao mesmo tempo, é ela quem enterra Antígona, também morta, e anos depois erige seu Memorial.

A posição de Ismene parece ecoar muito do que vivemos no Brasil — tanto hoje, quanto na redemocratização — na medida em que é uma posição margeada pela ideia do possível. Ela não adere a Creonte; para ela é horrível a morte de sua irmã. Mas ela critica a posição de Antígona — afinal, no dia seguinte, com Antígona morta, os ossos de Polinices voltaram a ser desenterrados. Ante a impossibilidade de derrubar o Estado, ela parece ver outra saída: a negociação. A pactuação. A conciliação. A demorada luta política.

“Sem Anistia” preconiza uma retomada de memória. “Sem Anistia” quer dizer uma condenação à outra Anistia, a antiga. Quer dizer não deixar os crimes e os criminosos impunes, quer dizer não repetir o que aconteceu. Quer dizer, em suma, que existiu um pacto, e que, se houve um pacto, houve uma escolha. E se houve uma escolha, havia outro caminho possível — e é este caminho que aqueles que gritam querem escolher desta vez.

Mas a pergunta talvez fosse — existiu mesmo outro caminho possível? Ou então: por que se escolheu o caminho de um certo erro trágico? E ainda: onde está o “erro trágico”, num país em que Antígonas foram e ainda são assassinadas sem que o Estado se abale?

A discussão no Congresso Nacional em 1979 sobre a criação da Lei da Anistia tem alguns fatos marcantes. Mas um deles, que é muito pouco conhecido e particularmente surpreendente, é o fato de que o Congresso Nacional foi cercado no dia da votação final. As tribunas estavam ocupadas por militares. Nos dias que antecederam a votação, o clima chegou a tal ponto que os militares estouraram bombas dentro do Congresso Nacional.

Em 1979, o Congresso era biônico — havia um número de senadores diretamente indicado pelo presidente da República, de modo a garantir a maioria nas votações — e mesmo assim o tema da Anistia era tão sensível que militares ocuparam as bancadas do Congresso Nacional e soltaram bombas dentro da Casa para intimidar deputados e senadores a votarem com o governo, como atesta o discurso de Teotônio Vilela, deputado do MDB, no dia da votação do projeto de Anistia, um dos documentos trabalhados em cena na peça:

Documentos

SR. TEOTÔNIO VILELA (MDB)

Sr. Presidente, e ainda acharam pouco. Criaram uma voz mais grossa e mais elevada do que a voz do Sr. Relator, a voz das bombas que ontem vieram atingir-nos na porta do Congresso Nacional. E não precisava, Sr. Presidente, não precisava de maneira nenhuma de votação. Bastam os pelotões que lotam essas galerias. Essas são as circunstâncias, Srs. Congressistas, em que estamos votando.

O que nos interessava aqui era tentar colocar e evidenciar as forças envolvidas no embate — e a assimetria entre elas. Um conjunto de forças que levou a decisões e pactos cujos resultados, como sabemos, podem ser chamados de trágicos. Afinal, quem, durante a redemocratização, poderia prever que trinta anos depois os militares retomariam o poder, desta vez pelo voto? Cabe aqui a reflexão sobre esse contexto adverso, onde o possível parece nortear todas as decisões tomadas, e cada passo do caminho.

Da mesma forma, não é coincidência que a bandeira do “Sem Anistia” ressurja justamente no contexto após o governo com mais militares ocupando cargos na história do Brasil. E diante desse contexto, a pergunta também é margeada pelo possível: “Sem Anistia” significa que vamos finalmente punir os militares que se insurgiram contra a população brasileira? Isso é possível?

Em 1979, durante os debates sobre a promulgação da Lei da Anistia, a discussão se dava em torno do esquecimento. Seria preciso, segundo a tese dos donos do poder (o governo, seus representantes do Arena, e os militares que atiravam bombas no Congresso Nacional) esquecer, perdoar, conciliar. Em troca, um futuro de possibilidades democráticas se abriria à nossa frente — ainda que com os percalços evidentes que todos conhecemos.

Entre a Lei da Anistia e a Lei dos Partidos, que acaba com o bipartidarismo brasileiro, permitindo a organização de novos agentes políticos em torno de partidos políticos — como o PT e o PSDB, por exemplo — decorrem menos de três meses. Se no âmbito da Anistia a reivindicação de Justiça para os mortos e desaparecidos da ditadura vigorou, em pouco tempo ela passou a ser posta para trás em nome de novas questões, novas bandeiras. O pacto de esquecimento proposto foi aceito — a não ser pelos familiares dos desaparecidos e alguns poucos solidários. O Brasil preparava-se para o futuro, e o esquecimento parecia um preço a ser pago no pacto possível da redemocratização.

Se podemos afirmar que esse pacto perdurou por quase trinta anos (entre 1988 e 2016, pelo menos), é certo que o impeachment da Presidente Dilma Rousseff foi um evento que abalou a estrutura democrática brasileira. E não é coincidência que o momento mais marcante dessa votação — o voto do então deputado Jair Bolsonaro, que se tornaria o primeiro presidente eleito após o impeachment — tenha sido marcado, justamente, por um gesto de memória:

Neste dia de glória para o povo brasileiro, tem um nome que entrará para a história nesta data pela forma como conduziu os trabalhos desta Casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim.

Bolsonaro foi muito bem-sucedido ao vincular diretamente seu projeto de governo à memória da ditadura militar. Ao aproveitar o momento que marcava uma ruptura no sistema democrático brasileiro para laçar seu nome às Forças Armadas Brasileiras (que mais tarde chamaria de “meu Exército”). Ao lançar seu lema de campanha (“Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos”) em um momento histórico do país. Naquele dia, de fato, Bolsonaro entrou para a história.

Bolsonaro é uma figura inovadora no sistema político brasileiro, justamente porque é ele quem rejeita o pacto memorialístico que foi construído, com tanto esforço, no período da transição democrática. Apesar da Comissão Nacional da Verdade, apesar dos Julgamentos Simbólicos de Torturadores, apesar inclusive de uma ação penal que foi acatada (e depois derrubada) contra o torturador Brilhante Ustra, é de Bolsonaro o gesto que publicamente demarca uma negativa completa e absoluta no plano da memória coletiva do país — e também no pacto de conciliação que decorre daí.

O gesto de Bolsonaro revela uma memória que foi excluída desse pacto, mas que também não se perdeu. Pelo contrário, hoje sabemos da extensa rede memorialística mantida pelo exército brasileiro para contar a sua história. E, não à toa, é justamente o Coronel homenageado por Bolsonaro um dos principais nomes dessa rede, com a publicação de livros, a criação de sites e a promoção de encontros entre oficiais destinados a perpetuar essa memória. A contradição a ser assinalada é que, embora a Lei da Anistia tenha marcado um processo de conciliação e esquecimento em relação aos crimes dos militares, foram eles próprios quem não conciliaram e não esqueceram, e, anos depois, romperam esse mesmo pacto ao celebrar os crimes cometidos dentro do parlamento brasileiro.

A questão da Anistia sempre foi tratada como uma questão sobre o esquecimento, e Um memorial para Antígona busca, justamente, inserir-se nesse debate. Relacionar o mito da Antígona, através da criação de um memorial, é uma tentativa de ecoar as escassas construções memorialísticas3 do país sobre o período da ditadura militar brasileira. Mas o trabalho também tenta, para além disso, formular justamente a virada nesse debate, com a entrada em cena de um movimento que, se não foi capitaneado por Bolsonaro, tem nele seu principal expoente.

No quebra-cabeça que montamos a partir do mito da Antígona, as figuras gregas correspondem, de algum modo, a figuras do período da ditadura militar. Assim, Polinices corresponde a um membro da luta armada, que lutou contra a ditadura. Etéocles, por outro lado, corresponde a um militar torturador. Como os dois estão mortos, quem fala em seu nome são seus seguidores: o guerreiro de Polinices, ultrajado por não ver escrito o nome de Polinices em nenhum lugar no memorial, e o guarda de Etéocles.

O percurso do guarda, ao longo da peça, vai de um início, onde defende a necessidade de esquecer das coisas (“Às vezes penso que a cabeça tem um espaço limitado, pra continuar aprendendo, tem que apagar alguma coisa. Não dá para lembrar de tudo”), até o momento em que, diante das inúmeras memórias que vê apresentadas diante de si, revela que ele também se lembra. Aí, evoca o nome de Etéocles, seu comandante, para dizer que

Eu continuei a falar seu nome, Etéocles, a murmurar baixinho, pra dentro, pelos cantos. Nós murmuramos. Quase em silêncio, como queria Creonte. Mas não me esqueci, isso não, isso nunca. Eu continuei murmurando seu nome, como um segredo, como um mantra, porque se algum dia a guerra voltar, Etéocles, eu vou estar lá.

Nós estaremos lá, no mesmo lugar em que você nos deixou. Na frente dos portões de Tebas, prontos pra defender nossa cidade, porque nós estávamos em guerra e fizemos o que tinha de ser feito. Apesar do que nos acusam hoje, apesar das mentiras, apesar do ressentimento dessa gente cretina que se recusa a esquecer, eu também não esqueço, não esqueço, eu continuo sussurrando seu nome para o vento, para a noite vazia, nos porões, a gente continua, Etéocles, e um dia, algum dia vamos gritar teu nome em voz alta nas avenidas, no Parlamento, aos quatro cantos da cidade.

Nesse momento, na encenação, a figura do Guarda veste uma máscara. Ele não é mais um indivíduo, mas sim parte de um grupo. Ao longo da cena que se segue, vai trocando de roupa. Não participa mais do plano ficcional da peça, mas torna-se uma fantasmagoria, rondando o espaço da encenação enquanto vai trajando, uma a uma, as peças de um traje militar.

Cena de Um memorial para Antígona. (Foto: Matheus Brant.)

A última cena da peça consiste na articulação do embate dessas memórias, só que agora assombrado pela memória militar — esse cadáver insepulto. De um lado, a posição trágica de Ismene — daquela que “fez o possível”, por mais que isso seja pouco — e, do outro, a posição da seguidora de Antígona, que defende a ação heroica da homenageada. Criticada pelos outros personagens, e pelo público, que provavelmente se enxerga mais no gesto ético de Antígona do que na atitude conciliatória da irmã, Ismene defende sua posição, mesmo sabendo que sua estátua é insuficiente, e a inauguração, farsesca.

Isso é pouco, sim, muito pouco. Cravar seu rosto [de Antígona] em pedra, contar a sua história e assim, de algum modo, também a de Polinices. Me dói o estômago, também. Mas, por hoje, prefiro adormecer sem pensar no pouco que foi, mas no tanto que conseguimos.

Nós a enterramos. Escrevemos seu nome nessas paredes de mármore. Nós sobrevivemos. Nunca mais os ossos a céu aberto.

Nós estamos aqui, agora, lembrando de Antígona.

A tragédia de Ismene é a tragédia do possível. Daquela que abre mão de seus ideais, do gesto ético de sua irmã, por uma brecha num sistema intransponível, pela conciliação possível. Mas o que se mostra verdadeiramente aterrador é que mesmo esse pouco pelo qual se abriu mão de tanto, no Brasil contemporâneo, não se mostrou possível. Mesmo o abjeto pacto de esquecimento proposto na Lei da Anistia, e em verdade aceito pela maior parte da esquerda, se mostrou insuficiente. Afinal, os militares nunca esqueceram, isso não, isso nunca.

Na peça, o monumento é vandalizado — a última cena é uma narração, em tom épico, que conta como os homens de Etéocles vandalizaram o monumento. Como espalharam os ossos daqueles que combateram ao lado de Polinices pelo entorno da estátua. Como escreveram “Em nome de Etéocles, a gente não esquece”. Narra como Ismene se viu diante da mesma imagem repetida, os ossos insepultos, incapaz de esquecer. Se a outra opção, além do gesto súbito de Antígona que a levou à morte, era a negociação, também ela se mostrou insuficiente. Décadas depois, novamente, os ossos a céu aberto.

De 2020 — quando a primeira versão do texto ficou pronta — até 2023 — quando de fato estreamos o trabalho — um processo dramatúrgico nos chamou atenção. Uma das últimas cenas da peça é de fato a inauguração da estátua, onde as personagens assistem — e comentam — o discurso do Inaugurador, responsável pela cerimônia. O memorial para Antígona foi construído pelo poder (por Creonte, que até hoje é quem dá as cartas, em nossa versão do mito). A estátua é fruto da pactuação possível, e o discurso do Inaugurador deixa isso claro.

Ao longo do processo de ensaio, fomos inserindo documentos nesse discurso de inauguração. De início, eram trechos dos discursos dos deputados e senadores do Arena que defendiam o projeto de Anistia, proposto afinal pelo ditador João Figueiredo. Em geral, defendiam o esquecimento como forma de superação dos conflitos; a pactuação possível, em nome de um futuro melhor.

Surpreendentemente, nos últimos meses de processo, a voz do esquecimento passou a vir do coração do governo que elegemos. Depois dos gritos reiterados de “Sem Anistia”, que pareciam enxergar no passado a origem dos males que nos assombram no presente, assistimos a membros do Governo Federal defenderam a unificação do país e o esquecimento. É o caso, por exemplo, da fala do ministro da Defesa, José Múcio, no dia 20 de janeiro, sobre a tentativa golpista ocorrida doze dias antes, em Brasília. Diz ele: “A gente tem que pensar para frente, a gente tem que pacificar esse país, a gente tem que governar. (…) Precisamos ter uma conversa que não tratasse disso, eu queria virar a página, só isso”.

O próprio lema escolhido pelo governo — União e Reconstrução — parece seguir a dupla acepção proposta por Greco entre amnésia e anamnésis. Se, de um lado, o termo “reconstrução” parece notar o cenário de terra arrasada que foi legado pelo último governo, o termo “união” já abre margem para o perdão, para a conciliação e para o esquecimento que o grito de “Sem Anistia!” busca evitar.

Assim, parece que de fato a Anistia já foi, de algum modo, proposta pelo governo. E, pior ainda, parece que ela não foi aceita pelos militares. Como aventou Alexandre Dal Farra, em texto4 publicado nesta mesma Revista Rosa, quem de fato recusou a Anistia foram eles, os fardados:

É aqui, então, que nos parece ocorrer a inversão talvez mais assustadora que o 8 de janeiro nos propõe. Nós, quando gritávamos “Sem Anistia”, tínhamos em mente, salvo engano, sobretudo Bolsonaro, seus filhos, alguns militares que ele “corrompeu” etc, mas quase nunca as Forças Armadas Brasileiras, ou ao menos o Exército brasileiro como um todo. No entanto, em 8 de janeiro, curiosamente, o Exército como um todo se posiciona, não para desaparecer (como seria de se esperar, digamos, em um raciocínio mais óbvio: deixar a bomba explodir no colo do Bolsonaro, retirar-se de cena silenciosamente, caso quisessem efetivamente, digamos, sair “numa boa” do processo, e conseguir a sua anistia). Ao contrário, o Exército, em 8 de janeiro, faz tudo o que pode para ser lembrado. Desde diversos posicionamentos públicos, e sobretudo com o concreto (e institucional, uma ação que não pode ser delegada a um indivíduo apenas) impedimento que a polícia desfizesse os acampamentos que havia na frente do quartel em Brasília (para defender os seus familiares, como se sabe).

Talvez seja essa, enfim, a tragédia que enfrentamos todos. De um lado, ver a abjeção de uma Anistia oferecida a quem tantos e tão reiteradamente crimes cometeu — os militares e a extrema-direita que governou e destruiu o país nesses últimos quatro anos, e durante toda a ditadura militar. De outro, lidar com o fato de que mesmo isso parece pouco para eles. Na CPI do 8 de janeiro, por exemplo, o governo escolheu não escalar seus quadros mais combativos para não tensionar a relação com os militares — os perpetradores da tentativa de golpe. Como sair desse teatro? A conciliação, além de indesejada, seria em si mesma possível?

Se Anistia quer dizer esquecimento, talvez “Sem Anistia” possa querer dizer que aqueles que gritam não se esquecerão. Que serão eles (nós) quem irá romper o pacto memorialístico, e não aceitá-lo. Que diremos para Ismene que diante da escolha em nome do possível, ela também se esqueceu.

Mas, como formulou Lucas Oliveira no debate sobre a peça, o que o grito das ruas também revela é que nós podemos gritar “Sem Anistia”, na medida em que não precisamos gritar “Anistia” porque não há presos políticos do nosso campo a serem anistiados. Na comparação entre a ditadura militar e o governo Bolsonaro, a conta que não fecha é justamente a capacidade da esquerda e da sociedade civil em se organizar para fazer frente a um governo de força. Talvez seja importante refletir sobre por que a discussão se dá em torno das margens do possível, e não sobre um outro caminho — aquele que justamente o Golpe Militar de 1964 veio interromper: o da organização social, da tomada das ruas e do enfrentamento com o poder.

Se, em 1979, esse caminho parecia de algum modo, através da luta dos trabalhadores, retomar seu curso, em 2023 vivemos uma situação assimétrica: no momento em que o Brasil volta a eleger o maior partido político de esquerda organizado da América Latina — tornando presidente, mais uma vez, sua principal liderança —, assistimos ao esvaziamento das ruas e das mobilizações sociais nos últimos anos, apesar das sucessivas derrotas enfrentadas pela esquerda em pautas que poderiam ter tido grande apelo popular.

Aqui, talvez, seja a principal contradição desse período “pós-trauma”, desse grito de “Sem Anistia”: a de que, diante dos limites do “possível”, sejamos incapazes de organizar um movimento que tencione justamente aquilo que o possível circunscreve. De um lado, o fato de que não temos força para recusar as imposições do pragmatismo, nem organização para lutar pela opção que parece fora da gama de possibilidades, e, do outro, o fato de estarmos assistindo ao naufrágio das tentativas conciliatórias do governo, ou amargando remédios goela abaixo em nome da “possibilidade de governar” — esta parece ser a contradição que ecoa da mesma garganta que berra “Sem Anistia”.