Rocha que voa

Homenagem a Paulo Mendes da Rocha

Rocha no céu, março de 2021, Nadezhda Mendes da Rocha

Nos idos de 2000, eu e alguns colegas estudantes da FAU-USP convidamos Paulo Mendes da Rocha para uma palestra na faculdade. Como não o conhecíamos (ele havia se aposentado fazia alguns anos), ligamos para seu escritório e fomos informados de que ele provavelmente toparia, era só aguardar a confirmação ― que não aconteceu. No dia, para nossa surpresa, ele veio, caminhava lentamente com as mãos nos bolsos, tinha um olhar atento ao edifício, como se o visse pela primeira vez. Em uma pequena sala de aula formamos uma roda com meia dúzia de estudantes que arregimentamos pelos corredores. Ele se sentou conosco e após uma pausa disse com voz firme, mas cordial: “Então, sobre o que vamos conversar?”

O foco de nossas expectativas era a lendária Casa Butantã, antiga residência do arquiteto, construída no início dos anos 1960, que havíamos visitado semanas antes. Iniciei a conversa com um comentário que julgava elogioso, comparando a casa a outras do modernismo europeu. Ele então fez um semblante de reprovação e disparou: “Esta casa é como uma oca indígena”.

Antes daquela conversa o que nos atraía nesse projeto era a organização radical do espaço e o apuro da técnica construtiva. A caixa de concreto esculpida e suspensa, com paredes que não tocavam o teto e quartos que se abriam por completo, representava uma provocação ao modo de vida burguês, impelindo a família a experimentar novas relações de convivência. Uma demonstração sensível da técnica se manifestava em toda parte: do volume sustentado apenas por quatro pilares à esbelta espessura da laje e paredes, da tubulação de água quente à mostra (que servia para secar as toalhas) até a delicada engrenagem de ferro das janelas que as permitia funcionar em contrapeso. Líamos a casa como um manifesto estético moderno, bem aos moldes da visão de Walter Benjamin, para quem a técnica atuava como força libertadora da arte e, portanto, desalienante e política.

A comparação com a oca nos deixou desconcertados. Ao prosseguir, explicou que, como na habitação indígena, tudo naquela casa acontecia sob um mesmo teto sem barreiras, depois emendou: “é que quando eu era criança a gente nunca fechou as portas dentro de casa”. Passou então a descrever cenas do cotidiano de lá, com a inevitável mistura de cheiros e sons ― o telefone tocando, a comida no fogo, o alarido das crianças, o chiado do radinho de pilha ―, eventos que iam ritmando um modo de vida brasileiro, prosaico, das casas com quintais, bichos e pomar. Teria sido decisivo para a escolha do terreno, prosseguia ele, a proximidade com o rio, na expectativa de poder um dia navegar em suas águas, daí também porque fazer a casa suspensa, sob ela estaria abrigado o seu barquinho.

Nadezhda Mendes da Rocha aos 3 anos, na casa Butantã (1983). Foto de Helene Afanasieff.

Outras tantas imagens ― que me escapam agora ― devem ter sido narradas naquela tarde, mas o propósito geral era o mesmo. O arquiteto, como professor, ensinava-nos que pensar por associações literais ou em busca de exatas filiações de correntes artísticas seria um modo acadêmico de formular o problema, de ler o projeto. Ele nos propunha um outro modo, de fundo poético, misturando histórias e recordações que envolviam relações humanas e o habitat.

Com o tempo, após vê-lo falar algumas outras vezes, confirmei que era sua autêntica visão de mundo. O engenheiro português Rui Furtado, com quem Paulo Mendes trabalhou no Museu dos Coches, chegou a defini-lo como dono de uma aguçada intuição que “convoca a memória”, permitindo que associações imprevistas fossem matéria-prima de seus projetos: subordinava o rigor da técnica e a precisão do desenho, coisas que ele tão bem conhecia, à imaginação.1 Isso aparece de forma muito clara, por exemplo, no memorial descritivo do pavilhão brasileiro para a Expo’70 em Osaka. A imensa cobertura em concreto e vidro é descrita por meio da luz que invade o edifício e salpica o solo, verdadeiro “chão de estrelas”, em referência à canção de Silvio Caldas. Acontece que na música, o recinto é um pequeno barraco no morro e o espetáculo luminoso provém dos furos no precário teto de zinco. Décadas mais tarde, não seria menos surpreendente que o sofisticado mobiliário desenhado por ele para o Sesc 24 de Maio tivesse como origem uma visita sua ao canteiro de obras, quando observa, por acaso, a estrutura de uma mesa improvisada feita pelos operários. Ou então ao explicar o Mube, recorre à imagem de uma rocha suspensa sobre o mar, pintura de Magritte.

Essa convocação da memória sempre teve algo de literário, já que para ele a arquitetura, antes de existir no papel, existia enquanto discurso. Se recorria à captura do cotidiano mais banal ou de relações imprevistas como a rocha que voa, o grande cenário da arquitetura era, para ele, a geografia. Como as sociedades humanas desde o tempo mais remoto enfrentavam o desafio de ocupar o território? Assim, produzia narrativas para uma certa América ― espécie de América Latina reduzida à sua porção geográfica sul. Resultado de um workshop na FADU, a remodelação da Baía de Montevidéu era uma poderosa imagem a respeito da confluência das bacias hidrográficas sul-americanas e a baía da capital uruguaia como o coroamento simbólico de uma integração possível. Esta, por sua vez, assumia um tom político ao contradizer a divisão colonial e arbitrária do Tratado de Tordesilhas, ao que ele somava seu protesto sobre os países privados do acesso ao mar ou então de ainda não haver sido feita uma ligação infraestrutural entre o Atlântico e o Pacífico.

O grande motor dessas reflexões era a técnica, o “engenho humano”. Se ela fosse empregada em sua forma lírica e não destruidora (colonial ou capitalista), poderíamos responder aos cinco séculos de ocupação ocidental-cristã deste território com soluções úteis e igualmente poéticas. Era um discurso impregnado do realismo mágico de Borges ou García Marquez, como das páginas de Euclides da Cunha e Guimarães Rosa. Ele via afinal a América como um projeto histórico inconcluso. Dizia ser preciso evitar a rota do desastre, em advertência à apatia dos governantes e à avidez do capital. Esta América não era, porém, uma utopia cristalizada, emergia como fragmentos sedutores, cenas animadas por encontros imprevistos e efêmeros dos quais os seus discursos eram notícias antecipatórias.

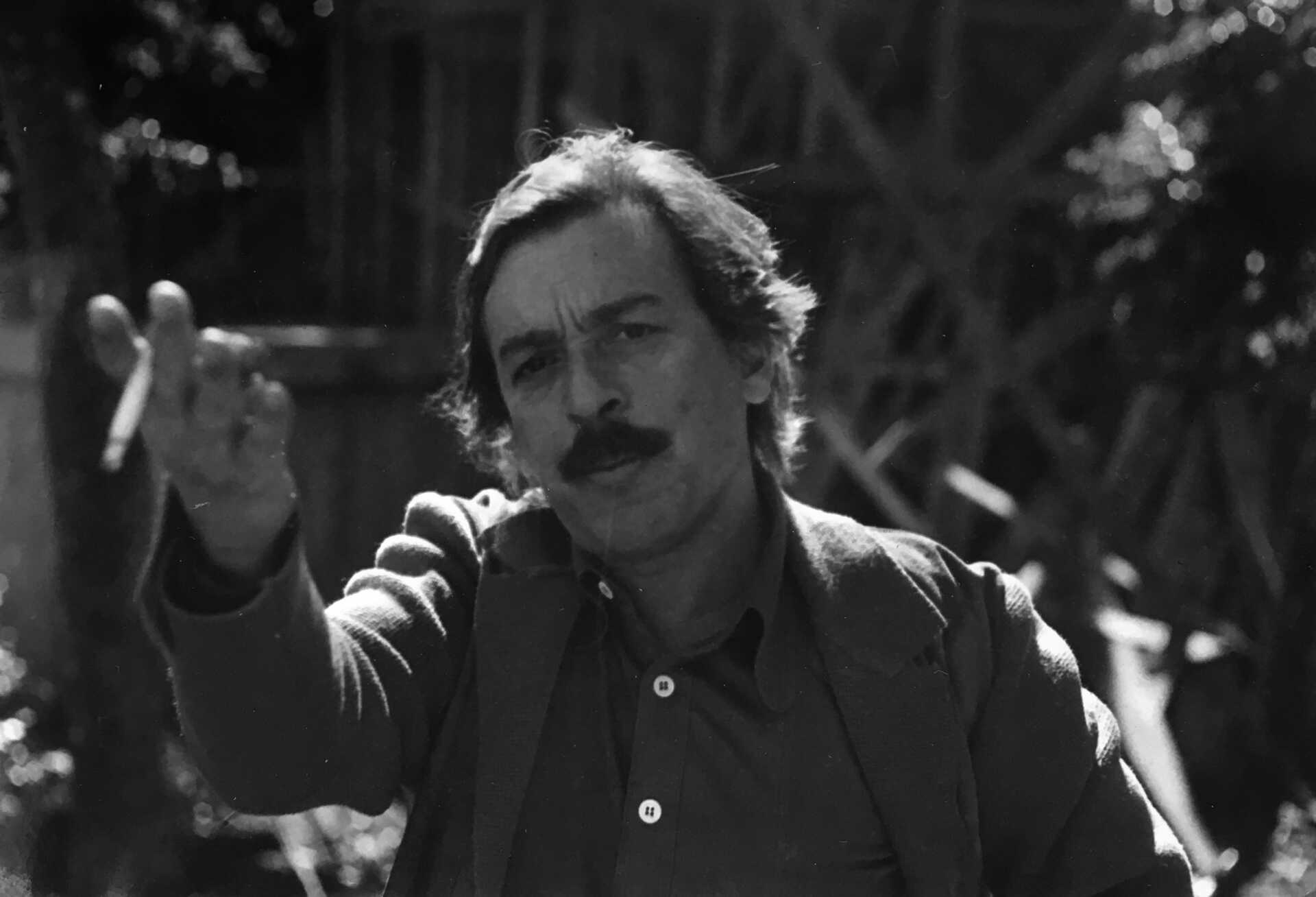

Paulo Mendes da Rocha em 1970. Foto de Helene Afanasieff.

O continente inventado servia de bussola para sua criação. Um edifício projetado por ele jamais respondia somente ao cliente ou ao programa estabelecido, pelo contrário, era frequente o significado da obra se alargar, como uma fração, mínima que fosse, dessa desejada integração americana.

Do mesmo modo que protestava quanto ao continente ― uma única porção de terra ― compartimentado por linhas arbitrárias e inexistentes ― as fronteiras ―, sublinhava quando possível o efeito danoso de se pensar a cidade a partir de limitações impostas pela propriedade privada do solo. A cidade era um constructo coletivo e, portanto, deveria servir a todos. Condenava as grades que confinavam o MuBE, em realidade uma grande ágora. Descrevia, por outro lado, maravilhado, a urbanidade rica e diversa do Conjunto Nacional e do Copan, este último ampliado em suas conexões com o Hilton, a avenida São Luís, a Praça da República, cafés, botecos e livrarias anônimas do entorno. Para nós, professores da Escola da Cidade, cujo edifício ficava quase em frente a seu escritório na rua General Jardim, dizia que a verdadeira escola era a cidade, num trocadilho irônico, mas cheio de ensinamentos.

Aliás, foi em uma palestra na Escola que o vi falar sobre não nascermos para morrer, mas para continuar ― que ele dizia soletrando enfaticamente “con-