Entrevista com Ruy Fausto

Nota introdutória

Logo que entrei em contato, Ruy prontamente topou o convite: fazer um longo depoimento que mesclava um registro biográfico, nos moldes da história oral, com perguntas de viés teórico e político. A ideia dos entrevistadores ― eu, Lucas Torigoe e Tiago Aguiar ― era iniciar um projeto que reuniria o depoimento de vários intelectuais e militantes históricos de esquerda, mas, por motivos diversos, esse projeto acabou não tendo continuidade. Ficamos com esse que seria o episódio inaugural.

A entrevista com Ruy foi particularmente feliz por casar com o momento em que ele havia começado a escrever sua autobiografia, o que tornou o relato ainda mais rico. A conversa aconteceu no dia 12 de abril de 2016 e durou cerca de três horas. O recorte a seguir é uma edição desse extenso material.

A publicação dessa entrevista inédita é uma homenagem que a revista faz ao amigo e idealizador da Rosa, falecido há pouco mais de um ano.

Qual sua primeira memória sobre a política?

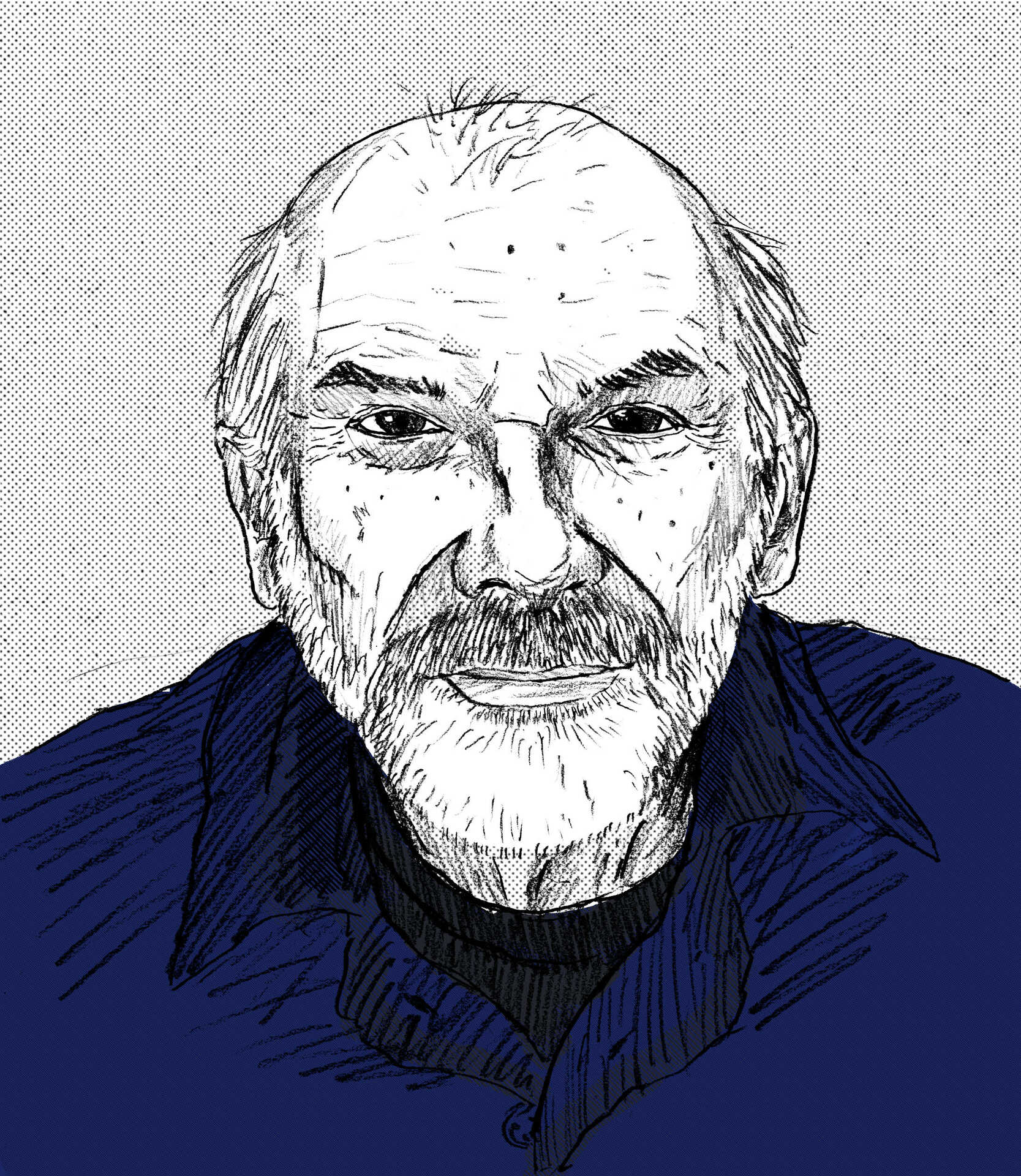

Ruy Fausto, Adriano Rampazzo

Ruy Fausto — Eu tinha 10 anos quando terminou a guerra. A gente era antinazista. Em 1945, nós éramos pelo brigadeiro Eduardo Gomes, o candidato da direita. Dentro da UDN havia um grupo chamado Esquerda Democrática, que depois formou o Partido Socialista. Quando o Partido foi fundado, nos tornamos, eu e Boris [Fausto]1, socialistas. Ele que puxava, porque eu era muito novo. Um dia, o Boris comprou O capital em espanhol, trouxe da Argentina. Eu tinha uns 16 anos. Depois ele comprou o Stálin do Trotski e nós dois viramos trotskistas. Pra época era razoável, porque todo mundo achava que Stálin era uma beleza.

Quando a filosofia entrou na sua vida?

R. F. — Filosofia não tinha em casa, ninguém era filósofo. Eu fiz o clássico no Mackenzie. O colégio era fraco, mas no segundo ciclo o colégio melhorou porque começaram a chamar gente de fora. Tinha dois professores de latim que eram bons, depois apareceu o Massaud2 de português e o Dante Moreira Leite3 foi meu professor de filosofia. Tivemos a Emília Viotti4 nos últimos dois meses; ela falava sobre a I Internacional, eu ficava todo encantado. No fim, hesitei um pouco entre filosofia e história.

Quando começou a faculdade, fui me destacando lá dentro, mas tinha muita dificuldade pra escrever. Na faculdade, tinha o Cruz Costa5 e o Lívio Teixeira,6 que eram competentes, bons professores. Mas toda ontologia eu não entendia nada, dizia que era idealismo. Bom, então a filosofia veio lentamente, muito na base do autodidatismo. A minha relação com a filosofia foi sempre complicada. Nosso filósofo-filósofo lá era o Bento.7 Esse é o grande filósofo. Eu sempre fui às margens da filosofia. O Bento com menos de 20 anos já lia Sartre, gostava daquele troço todo. Eu não gostava de nada disso. Eu dizia que isso era misticismo. Ao mesmo tempo eu ia pensando muito a história e já lia muita política. Meu interesse era político, e a filosofia era a dialética. Já aparecia o problema do fundamento da moral e da política: por que a gente é socialista? A gente não é socialista porque o socialismo vem, tem que ter um fundamento. Mas é um fundamento ético ou não?

Em que ano você termina a faculdade?

R. F. — Termino a faculdade em 1956. Nessa época o Antonio Candido8 me convidou pra escrever para o Suplemento Literário do Estado. Eu me punha a fazer resenha de livros da história da ciência, que eu não entendia nada, não conseguia escrever direito. Até que no final eu peguei o Por que os filósofos? (1957) do Revel,9 um panfleto sobre o qual se falou muito naquele momento, e, de repente, fiz uma boa resenha boa.

Mais tarde, em 1960, fui pra Europa com bolsa do departamento, via Granger.10 A cidade era Rennes, aquele mundo estudantil que eu não conhecia. Mas lá se comia muito mal e fazia muito frio. Um mês depois, fui ao médico. Vou simplificar um pouco: achavam que era câncer. Fui pro hospital, fiquei uns quarenta dias. Quando passou o perigo, eu tive medo, com hipocondria. Eu desci e fui pro inferno. Voltei pro Brasil. De navio, ida e volta, porque tinha medo de avião. Quando eu cheguei, em 1963, fui pra faculdade. Tinha um projeto de texto, de tese, sobre o jovem Marx, mas não continuei. Então veio o golpe.

Como foi o golpe?

R. F. — Eu me lembro que, não sei bem por que, eu estava com o Bento e o Fernando Henrique [Cardoso]. Me lembro que o Fernando Henrique me disse “você não tem nada a temer”. Mesmo assim, fui pra casa de uma tia minha. Nesse período, eu comecei a trabalhar na faculdade de Filosofia [na USP] e também a participar do segundo seminário de leitura d’O capital. Eu participei de algumas sessões do primeiro, o Giannotti tinha me convidado. Depois eu me enchi, porque vinha de Rio Claro, longe, e não gostei muito do ambiente deles. Eu também era muito sectário, então qualquer linguajar mais teorizante eu já ficava assustado. Quando eu voltei da França, o Schwarz disse que tinha o segundo seminário e eu entrei. Pegava o bonde Lapa para a reunião domingo de manhã, com o [Ernst] Cassirer11 na mão, aquela salada.

Eu sei que uma hora me confundiram porque a Lourdes [Sola]12 disse que o marido era professor de filosofia. Eles souberam pela tortura que tinha um chefe que era professor de filosofia e acharam que era eu. Pensei: vamos embora. A última casa que tivemos em São Paulo foi a do Antonio Candido. Ele nos levou até o primeiro pedágio, nós passamos pro carro do Victor Knoll e fomos até Porto Alegre onde nos receberam os irmãos da Otília, cunhados do Paulo Arantes. Passamos uma noite lá, de manhã pegamos o ônibus e fomos para o Uruguai. Recusaram nosso passaporte no consulado. Fomos até o Chile e lá tinha um cônsul liberal, então era só pedir o passaporte e em três dias estava pronto.

Como foi o Maio de 1968 na Faculdade de Filosofia na USP?

R. F. — A gente instituiu um certo número de coisas. O departamento funcionou. O diretor passou a ser o Bento, porque ele tinha títulos. A Helena Hirata,13 que era uma aluna, virou vice-presidente do departamento e eu era o secretário. O Giannotti e o Porchat14 eram contra, brigavam, tem até um anedotário em torno disso. A frase que ficou famosa era de um menino ultrarradical, com um sotaque meio caipira: “Tudo iguar Porchat e Giannotti”. Quer dizer, esses dois que criticam não são melhores, são suspeitos também. Isso virou piada. Quando você quer mostrar que um não é melhor que o outro, “tudo iguar Porchat e Giannotti”.

Como foi viver durante o governo Allende?

R. F. — Chegamos em 1969, era o governo Frei. O pai da Otília Arantes, o professor Fiori, tinha brigado com os militares e ido embora, foi pra Universidade Católica do Chile. Lá ele era vice-reitor. Lá ele me arranjou um emprego com um salário razoável. Eu fiz reformas no departamento, trouxe o Lebrun,15 que fez muito sucesso. Ele me disse: “você não vai continuar seus estudos? Vai um tempo pra Europa”. Eu queria ir, mas nesse intervalo o Allende ganhou a eleição, então eu fiquei lá, no Chile. Foi sensacional, nós acompanhamos de perto a campanha. Fomos ao Sul, foi muito bonito ver os camponeses votando. Eu tinha até uma carta para o Allende, mas não fui vê-lo. O Allende se elege. Mal sabia a gente que aquilo ia terminar em sangue. Mas não tinha chance, era Guerra Fria. Em 1972 fui pra França passar um ano. Fui adiando, fiz meus cálculos e voltaria em janeiro de 1974. Eu me preparando pra voltar pro Chile… Ia pra boca do Leão. Veio o golpe, vieram aquelas notícias: fuzilamento. Fiquei na França, sem dinheiro, sem nada. Fui procurar um emprego, não tinha tese ainda. Já estava desesperado e fui falar com o Michael [Löwy]. Estavam arranjando um ano para os refugiados chilenos na Universidade. Entrei em sociologia, algumas horas, era filantropia do Departamento de Sociologia.

De qual universidade?

R. F. — De Paris VIII, a velha faculdade… Era uma bagunça. Fui pra filosofia e o Châtelet16 me recebeu. Na sociologia ainda tentei outro emprego, fui dar aula de sociologia em Paris VII, aquele anfiteatro, eu explicando Durkheim, de repente pensei “falando francês, minha língua é o português; estou bancando professor de sociologia, mas não sou sociólogo; dou aula de Durkheim, não sou contra, mas não é dos meus grandes amigos”, aquela sensação de alienação. Então fiz a transferência para a filosofia em Paris VIII e nesse intervalo consegui montar minha tese. Passei do Granger para o Desanti,17 que era muito bom, me ajudou muito. Um filósofo francês, matemático que tinha sido do PC, mas se tornou independente. Com isso, fui nomeado maître de conférence na universidade de Paris VIII. Anos depois eu fiz uma tese maior, de umas 800 páginas. Só não me tornei professor titular porque tinha a máfia local. O velho departamento de Paris VIII, de Vincennes, que depois foi pra Saint-Denis, tinha o Deleuze, o Lyotard e os jovens eram o Rancière e o Badiou.

Quais as leituras que você fazia nessa época?

R. F. — Nesse período, eu melhorei em filosofia. Porque eu dei aula de tudo que era coisa. Eu aprendi filosofia dando aula. Preparava escrupulosamente os cursos e fiquei muito marcado pelos estruturalistas. Ensinei Descartes, Spinoza e tinha bastante interesse pelo Husserl, eu tinha começado um estudo mais sério e sistemático sobre ele. Dos clássicos o que mais me interessa é o Leibniz, mas nunca estudei muito. Filosofia política eu estudei, mas com muitos furos, me falta muita coisa. Agora, ler mesmo… Digamos que eu fiz três leituras a vida inteira: a Ciência da lógica, O capital e a Dialética negativa. São os três grandes livros dialéticos. Às vezes me perguntam: por que você foi trabalhar Marx? Eu digo: o Marx me escolheu. Ele estava no ar, então a gente ia lá e estudava, e o Hegel junto. Depois eu fui descobrindo o Adorno lentamente, um pouco via Roberto [Schwarz]. Mas atrapalhou muito o fato de que a gente queria ler em alemão, e o alemão dele é muito difícil. A gente era muito rigorista, muito exigente: era em alemão ou nada.

Voltando à política, você teve uma militância trotskista na juventude e depois escreveu uma longa resenha da biografia de Trotski escrita pelo Pierre Broué.18 Qual foi o peso do trotskismo na sua trajetória política?

R. F. — Que eu poderia te dizer sobre a história do Trotski? É um personagem que marcou, ótimo escritor. Uma grande figura, à maneira dele. Foi um dos autores que eu mais li, não li tudo porque é enorme a obra dele, mas eu li um monte de coisa, devorava aquilo tudo. Isso posto, pouco a pouco eu fui descobrindo o que é o bolchevismo, mas demorou muito tempo até desconstruir a figura do grande homem. Mais recentemente eu li o Padura, com muito interesse, a história da morte do Trotski, que eu já conheci bem e me interessou. Aquela luta toda tem o seu lado positivo, porque ele está desmontando a figura sinistra do Stálin. Ao mesmo tempo, ciosamente, ele guarda a posição bolchevique dele.

Eu comecei no trotskismo mais ou menos com 18 anos. A ideia de ter escolhido o trotskismo, na época, foi porque o melhor do time intelectual escolheu. Mário Pedrosa,19 Paulo Emílio.20 Nós tínhamos o mito da Revolução Russa e ao mesmo tempo sabíamos que o Stálin era um bandido. O que era raro, porque Stálin era o pai dos pobres. Os trotskistas levavam porrada à vontade, eram considerados, na melhor das hipóteses, errados e, na pior, traidores, espiões. Contudo, os trotskistas passam a ser muito limitados em matéria de oposição. Havia aquela história do “Estado operário degenerado” que não tinha pé nem cabeça.

Para chegar até a crítica do bolchevismo, na juventude, era mais difícil. Mas tinha quem chegasse. Senão você tinha a fidelidade ao mito da Revolução Russa e entendia a ruptura stalinista. Não era pouco, porque era a minoria da minoria, mas era um grupo, uma seita, com todos os vícios de uma seita. Ao mesmo tempo, a história do trotskismo era também a do bolchevismo. Mas não tenho a impressão de besteira grande de juventude. Quem entendeu mesmo aquilo foi o grupo do Lefort21 e do Castoriadis,22 o Socialismo ou Barbárie. O Lefort foi um tipo que teve importância na minha carreira, na minha história. Eu devia ter uns 18, 19 anos e ele devia ter uns 28, 29. Eu estava no trotskismo e ele tinha saído. O Castoriadis eu conheci mais tarde, já na Europa, via Lefort. Essa dupla aí pesou muito.

Considerando esse peso do Lefort, você acha suficiente definir a democracia como o avesso do totalitarismo?

R. F. — Não, tem que precisar…

A crítica ao totalitarismo implica a defesa irrestrita da democracia liberal? Porque acham que você não critica o capitalismo…

R. F. — Mas o que eu posso fazer? Eu era trotskista quando jovem. Éramos considerados agentes da polícia, então eu não tenho medo. Aliás, no colóquio Lefort,23 minha posição foi de crítica da democracia. E minha posição aqui também não é de democratizante. Os democratizantes abstratos são todos a favor do golpe.

Você falou que é de esquerda independente há quarenta anos. O que isso significa? O que define independente para você é não atuar de forma organizada?

R. F. — Foi o momento que eu deixei de ser trotskista. Fiz um cálculo por cima, daria quarenta anos. Não sou contra organização. Acho que tem que organizar. Inclusive sou favorável a partido. Não sou um homem político, mas eu ponho o dedo na política, eu gosto disso. Acho que devemos intervir na medida do possível. Há muita confusão. O peso do passado é enorme.

Hoje, a tendência do pessoal é um pouco poupar o PT, mas eu acho que isso é um erro. Ao mesmo tempo, tem que insistir na luta contra o impeachment. Eu votei na Dilma e no Temer. Na hora eu olhei e pensei: “Tô votando no Temer. Sou maluco, vou votar no Temer”. Hesitei um momento, e votei. Eu não sabia o que vinha pela frente… Agora eu não voto mais. Só se tiver Lula contra o coiso. Mas Temer não voto mais. Não tenho certeza se vai passar pelo Senado, mas vai ser um traumatismo nacional.

Estive com meu irmão e chegamos à conclusão que não sabemos o que vai acontecer. Eles têm medo também, a turma do PSDB. Eles estão no golpe, a favor, mas o Cícero observava o quanto eles são moderados nas formulações, eles têm medo desse processo, porque pode acabar num Bolsonaro e aí cortam a nossa cabeça e cortam a cabeça deles também, talvez a gente antes, mas cortam dos outros também. Eles estão muito loucos, vão fazer um impeachment com uma diferença de dez votos, isso vai dar um rolo enorme, não tenho dúvida nenhuma. Mas isso não deve servir de desculpa pra não fazer a autocrítica do que aconteceu. Veio mais um manifesto que eu não assinei. Já assinei vários, quero um manifesto com um pouco mais de verdade. Minha posição é: lutar contra o impeachment com toda a força e ao mesmo tempo criticar.

Por que as direitas hoje no Brasil estão conseguindo se organizar melhor?

R. F. — Tem muita besteira na esquerda. Com esse tipo de discurso, é um prato cheio. Eles vão lá e gozam. Você tem que ter hegemonia — não sou muito gramsciano, nunca fui, mas isso é importante. Agora, contra o impeachment, o que temos que fazer imediatamente é contra a direita nacional. Se não o Obama, o establishment americano deve preferir o Temer a Dilma, mas não há indicação que eles estejam mexendo os pauzinhos. Já em 64, os americanos mandaram combustível, mas era a direita nacional que estava fazendo e agora é a direita nacional de novo. Não se trata de conquistar a pequena burguesia progressista, porque a pequena burguesia progressista somos nós mesmos. Não é conquistar essa pequena burguesia que marcha com eles, que é fascizante e numerosa, talvez majoritária. O que tem que ganhar é o pântano, o meio. Se convencer esse pessoal, você neutraliza.

Quais as tarefas mais urgentes do pensamento de esquerda?

R. F. — Tem que refundar a esquerda, na teoria e na prática. Desmoronou. O desvio burocrático-totalitário foi uma catástrofe, nós perdemos um século. Então tem que refazer tudo. O problema é que não tem só o totalitarismo, tem também as outras formas. A social-democracia se arrebentou, embora de outro jeito. Fazendo um balanço, eu acho que a social-democracia é melhor que o bolchevismo, ao contrário do que a gente pensava. Contudo, os dois caminhos, tanto o burocratismo totalitário quanto a social-democracia, deram errado. Recentemente eu enriqueci um pouco esse esquema incluindo também o populismo, que é outro modelo equivocado. Precisaria romper com tudo isso. Não se trata de dizer que houve alguns erros, são caminhos errados. Eu já disse muitas vezes, mas repito se você quiser: em oposição ao totalitarismo, o socialismo tem que ser democrata; em oposição ao adesismo, tem que ser anticapitalista; em oposição ao populismo, tem que ser estrito em matéria de honestidade administrativa. A isso se acrescentam os problemas ecológicos. Então são quatro coisas: tem que ser democrata, anticapitalista, antipopulista e ecológico. É impossível fazer? Não, não é impossível, mas tem que ser uma esquerda de verdade, no duplo sentido da palavra. Uma esquerda que seja verdadeiramente de esquerda e que fale a verdade. A ideia de que você tem que mentir e sacanear em política é um engano. Existe retórica, só que mais verdade e mais ética acaba sendo mais eficaz, e não é o que está na cabeça do pessoal. Um engano. Porque você convence na hora, o pessoal bate palma, mas depois não tem nenhuma eficácia, ninguém acredita nisso e a direita aproveita.24

Você fala de socialismo democrático para falar sobre sua posição política. Mas você define muito esse termo muito pela negativa: crítica do bolchevismo, crítica do comunismo, crítica da social-democracia, mas qual seria o conteúdo positivo dessa posição?

R. F. — Politicamente, não sou contra a democracia representativa, mas tem que limpar isso inteiramente. Teria que ter representação, mas com pouco acúmulo no espaço e no tempo e pensar formas de participação direta, mas formas complementares, que não eliminam a representação. Mas o problema não é tanto a democracia, e sim o capitalismo. Quais são nossos projetos para o capital? Isso tudo vira meio utopia, inclusive porque o capital está em plena ofensiva. Eu tenho na cabeça a ideia de que não se vai acabar com o Estado, não se vai acabar com a propriedade privada também. A gente vai defender a ideia de que todo mundo vai ter sua casa ou a casa vai ser coletiva? Eu me inclino um pouco por soluções individuais. Eu vou defender a casinha individual e vão me chamar de pequeno burguês (risos). Acho que possa existir capital, mas não o grande capital. Se não houver grande capital, não há capitalismo. Já o Estado, os serviços públicos… Precisaria pensar em cooperativas. A participação do Estado poderia ser participação pública também, eleger os representantes da sociedade civil nas grandes unidades econômicas, além dos funcionários. A intervenção do Estado poderia ser uma espécie de intervenção da sociedade civil. É uma grande tentativa de separar o econômico do Estado e ao mesmo tempo mudar o econômico e mudar o Estado também.

Você pode ler um poema pra gente agora?

R. F. — Vocês querem que leia um? Bom, eu publiquei o primeiro e depois publiquei o segundo. Eu fui ajudado nessa aqui pela Leda Tenório da Mota, que foi uma espécie de mãe do livro. Depois eu encontrei a Marcela [Vieira]. Então a mãe do segundo livro foi a Marcela. Eu daria — nota camarada — 8 pro primeiro e 6 pro segundo. Bom, se colocar o Drummond no meio, não é 8, é 4 (risos).

O nome do poema é Walras,25 que é um economista chato. O poema que tem como título o nome de um economista chato é especial. Vou ler:

Nunca entendi direito os neoclássicos.

Mas agora

me dou conta que aquele nosso último beijo,

que foi mesmo o último,

é que determina a utilidade marginal do nosso amor.

Eu considero esse o meu melhor poema. Por que é o melhor? Na poesia moderna frequentemente você tem o uso de motivos não poéticos, e o principal é o valor de troca, que é o contrário da poesia, porque é do filisteu, característica dos hipócritas. Então ele passa a ser elemento poético. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de usar o valor de troca, eu usei a teoria econômica neoclássica. O título já remete não à mercadoria, mas a um teórico da mercadoria. A promiscuidade entre o poético e o econômico é de outro nível, é potenciada: a mercadoria que aparece é simplesmente o beijo. Em vez da última laranja que você vendeu, você tem o último beijo. Através dele você determina o valor e a utilidade marginal, e marginal é ambíguo porque é um termo técnico de economia, mas ao mesmo tempo dá ideia de que é secundário o amor.

Você tem sonhos?

R. F. — Tenho a idade que vocês viram: 81 anos. Mesmo que eu viva muito, muita vida não tenho. Então eu tenho a morte na cabeça. Sempre pensei nela e agora penso mais. Estou numa espécie de corrida, porque comecei tarde. Tenho mais projetos semifeitos do que vida, mas é pior ter muita vida sem projetos. Tem que tocar. Saúde é boa, mas vamos ver se ela aguenta.

Você gostaria de falar algo que a gente não perguntou?

R. F. — Eu estou escrevendo uma autobiografia. Há muito tempo estou com esse projeto. É um balanço agridoce. Levei muita porrada, mas sou um sobrevivente.