O que fazer com as estátuas e os monumentos coloniais?1

Os mesmos — sempre os mesmos que se recusam a entender — dirão que existem coisas mais urgentes a se fazer do que se preocupar, neste momento, com relíquias, efígies e outros monumentos legados pela colonização. Os mesmos farão valer que o passado é passado e que é preciso restituí-lo ao passado. Eles argumentarão que, no lugar de se apegarem às estátuas erguidas pelo Estado colonial, os africanos fariam melhor se enfrentassem as “verdadeiras” questões, as que são impostas pelo presente: a produção agrícola, a boa governança, as finanças, as novas tecnologias, ou ainda a saúde, a alimentação e a educação, em suma, o que, após cerca de meio século, às vezes sem refletir, os Pretos3 lutam para soletrar: o “de-sen-vol-vi-men-to”. Outros irão ainda mais longe. Eles dirão que, se e somente se, os indígenas tivessem se mostrado capazes de preservar o pouco que a colonização lhes deixou, eles estariam melhores hoje. Mas, logo que seus antigos dominadores partiram, começaram a destruir a herança legada por eles tão graciosamente.

Zelotes4 da amnésia

Tais raciocínios — aos quais, aliás, numerosos africanos subscrevem — têm todas as aparências do bom senso. Repousam, contudo, sobre pressupostos falaciosos.

Em primeiro lugar, os que preconizam a amnésia são incapazes de nomear o tipo de esquecimento que nos recomendam. Trata-se de um esquecimento seletivo ou trata-se, verdadeiramente, de esquecer o passado — todo o passado? À qual outra comunidade humana isto já foi prescrito? Suponhamos, por um momento, que isso seja possível: como, em tais condições de amnésia radical, poderíamos responder por nosso nome, isto é, assumir, com pleno conhecimento de causa, nossa parcela de responsabilidade e de implicação no que foi a nossa história? Por quais signos reconheceremos o que o nosso presente é capaz de significar? Porque, ainda que seja verdade que uma distância relativa em relação ao passado seja absolutamente necessária para “fazer as pazes com o passado” e abrir o futuro, o passado não pertence jamais só ao passado.

Esse é um dos motivos pelos quais a maioria das sociedades humanas carregam um tal cuidado com a sua história e se preocupam em lembrar, em comemorações e, ainda mais, na organização de instituições encarregadas de ativar a criatividade cultural e de gerir o patrimônio nacional (museus, arquivos, bibliotecas, academias). De resto, só existe comunidade propriamente humana onde a relação com o passado foi objeto de um trabalho consciente e reflexivo de simbolização. Em vez de esquecer o passado, é o trabalho (crítico) de simbolização do passado (e, portanto, de si mesmos) que os africanos são convidados a realizar.

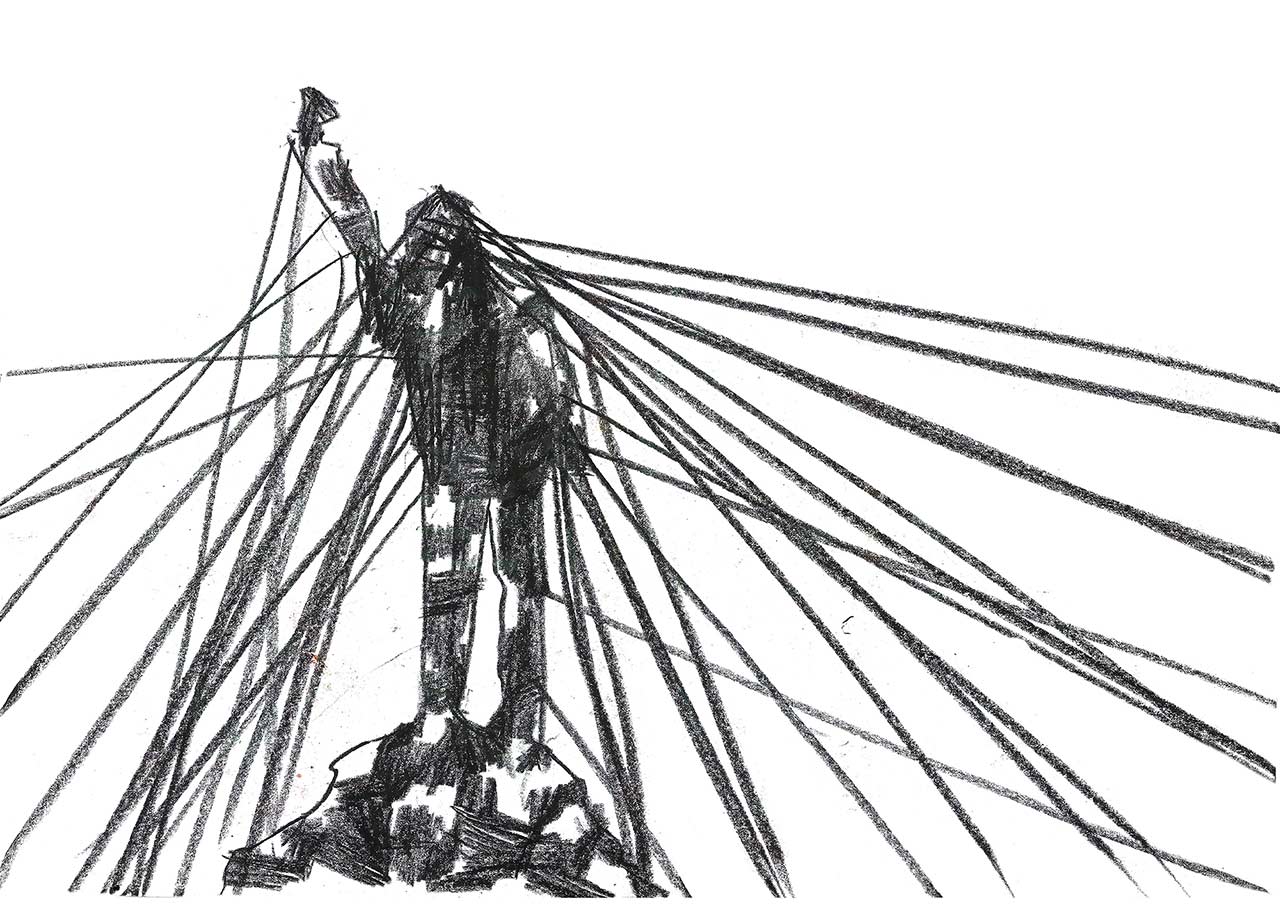

Em segundo lugar, os zelotes da amnésia se equivocam sobre as múltiplas significações das estátuas e dos monumentos coloniais que ainda se encontram à frente das praças públicas africanas, muito tempo após a proclamação das independências. Sabe-se que, para ser duradoura, toda dominação deve se inscrever não somente sobre os corpos dos sujeitos, mas também deixar marcas sobre o espaço que habitam, bem como traços indeléveis no seu imaginário. A dominação deve envolver o assujeitado e mantê-lo em um estado mais ou menos permanente de transe, de intoxicação e de convulsão — incapaz de refletir por si com toda a clareza.

É somente assim que a dominação pode levá-lo a pensar, agir e se comportar como se estivesse irremediavelmente preso nas redes de um insondável sortilégio. A sujeição deve igualmente ser inscrita na rotina da vida cotidiana e nas estruturas do inconsciente. O potentado deve habitar o sujeito de tal maneira que este último não possa, doravante, exercer sua faculdade de ver, de entender, de sentir, de tocar, de mover-se, de falar, de se deslocar, de imaginar ou mesmo não possa trabalhar e sonhar senão em referência ao significante mestre que, a partir desse momento, se debruça sobre ele e o obriga a gaguejar e a cambalear.

O potentado colonial dificilmente se desviou dessa regra. Em todas as etapas da vida cotidiana, o colonizado foi constrangido a uma série de rituais de submissão, alguns mais prosaicos do que outros. Ele poderia, por exemplo, ser convocado a se contorcer, a tremer, a gritar, a se prostrar estremecendo na poeira, a ir de lugar em lugar, cantando, dançando e vivendo sua dominação como uma necessidade da providência. A consciência negativa (essa consciência de não ser nada sem seu dominador, de tudo dever a seu dominador, tomado, na ocasião, por um pai) — essa consciência deve poder governar todos os momentos de sua vida e esvaziá-la de toda manifestação de livre vontade.

Compreende-se que, nesse contexto, as estátuas e os monumentos coloniais não eram, em primeiro lugar, artefatos estéticos destinados ao embelezamento das cidades ou do quadro da vida em geral. Tratava-se, ao fim e a cabo, de manifestações de absoluta arbitrariedade. As potências de branqueamento5 eram a extensão escultural de uma forma de terror racial. Ao mesmo tempo, eram a expressão espetacular do poder de destruição e de encobrimento que, do princípio ao fim, anima o projeto colonial.

Mas, sobretudo, não existe dominação sem uma espécie de culto dos espíritos, nesse caso o espírito-cão, o espírito-de-porco, o espírito-canalha tão característicos de todo imperialismo, ontem como hoje. Por sua vez, o culto dos espíritos requer, por completo, uma maneira de evocação dos mortos — uma necromancia e uma geomancia. Desse ponto de vista, as estátuas e os monumentos coloniais realmente pertencem a esse duplo universo de necromancia e geomancia. Eles constituem, propriamente falando, as ênfases caricaturais desse espírito-cão, desse espírito-de-porco, desse espírito-canalha que anima o racismo colonial e o poder de mesmo nome — como, de resto, tudo o que veio depois: a pós-colônia. Eles formam a sombra ou o grafo que recorta seu perfil em um espaço (o espaço africano), que eles não se privam nunca de violar e de desprezar.

Pois, vendo essas faces de “morte sem ressureição”, é fácil compreender o que foi o poder colonial — um poder tipicamente funerário, tanto que tendia a reificar a morte dos africanos e a negar qualquer valor a sua vida. A maioria dessas estátuas representam, de fato, os ancestrais mortos nas guerras de conquista, de ocupação e de “pacificação” — os mortos funestos, elevados pelas vãs crenças pagãs ao posto de divindades tutelares. A presença desses mortos funestos no nosso espaço público visa garantir que o princípio do assassinato e da crueldade que eles personificaram continuem a assombrar nossa memória, a saturar nosso imaginário e nossos espaços de vida, provocando assim em nós um estranho eclipse da consciência e nos impedindo, ipso facto, de pensar com toda a clareza.

O papel das estátuas e dos monumentos coloniais é, portanto, fazer ressurgir, sobre a cena do presente, os mortos que, em vida, atormentaram, frequentemente pelo uso da espada, a existência dos africanos. Essas estátuas operam à maneira de ritos de evocação dos defuntos aos olhos dos quais nossa humanidade não vale nada — razão pela qual eles não tiveram nenhum escrúpulo em derramar por nada nosso sangue, como hoje ainda se verifica da Palestina ao Iraque, passando pela Chechênia e por outros fins-de-mundo6 do planeta. Essa é a razão pela qual existe qualquer coisa de profundamente ofensivo em ver as máscaras do potentado racial (o potentado colonial) entronadas no centro de nossas cidades africanas, às vezes até na Praça da Independência. Tanto tempo depois de nossa alegada emancipação, até então por nossa própria cumplicidade, os vencidos de nossa própria história não se beneficiaram de nenhuma sepultura digna deste nome e, ainda menos, de um sepultamento à altura de nossa pretensão de ser um ser humano.7

Por causa dessas máscaras de terror disfarçadas de rostos humanos, continuamos, então, vivendo, aqui mesmo na nossa casa, à sombra do racismo colonial cuja conhecida ideia primordial fez de nossos países povoados de “sub-humanidade”. Essas estátuas celebram, a cada manhã de nossa vida, o fato de que, na lógica colonial, fazer a guerra às “raças inferiores” era necessário para o progresso da “civilização”. Que tantos monumentos sejam consagrados à glória dos soldados e dos militares indica a que nível de profundidade jaz agora, no nosso inconsciente coletivo, a naturalização do massacre. Tudo está aí, portanto, nesses monumentos de nossa própria derrota: a celebração de um nacionalismo estrangeiro guerreiro e conquistador; os valores conservadores herdados do contra Iluminismo, que encontram um terreno de experimentação privilegiado nas colônias, as ideologias de desigualdade nascidas com o darwinismo social; a morte reificada que acompanha o conjunto; e, atualmente, a abjeção que, por toda parte, nos persegue, sem repouso ou piedade, tanto no exterior quanto aqui mesmo, na nossa casa.

A realidade é que nada foi simples ou inequívoco na atitude dos nacionalismos africanos pós-coloniais em relação às relíquias do colonialismo. Surgiram três tipos de respostas. Em primeiro lugar, na sequência dos conflitos ligados à descolonização ou ainda devido às disputas políticas que eles experimentaram, notadamente durante os anos 1970 e 1980, um certo número de países procurou se libertar dos símbolos da dominação europeia e a imaginar outros modos de organização do seu espaço público. Para sublinhar o seu novo estatuto na humanidade, começaram por abandonar os nomes que lhes foram dados e definidos no momento da conquista e da ocupação.

O caso do “nome próprio”

A ideia era que, começando pelo nome, eles voltariam a ser não apenas proprietários de si mesmos, mas também proprietários do mundo no qual haviam sido expropriados. Na oportunidade, eles religariam as linhas de continuidade com uma história longa que o parêntese colonial havia interrompido.

Ao atribuir à antiga entidade colonial da Costa do Ouro o novo nome de Gana (antigo império da África Ocidental), ou ainda, ao passar de Rodésia para Zimbábue, de Alto Volta para Burkina Faso, o nacionalismo africano procura, antes de tudo, reconquistar os direitos sobre si mesmo e sobre o mundo e precipitar o acontecimento do “deus” escondido em nós.

Mas, sabe-se igualmente que a preocupação com o “nome próprio” não deixava de ser ambígua. Por razões mais ou menos evidentes, o Daomé (nome de um antigo reino escravagista na costa ocidental africana), por exemplo, se tornou Benin. Outros países procuraram redesenhar suas paisagens urbanas e rebatizar algumas de suas cidades. No Zimbábue, Salisbury tornou-se Harare. Em Moçambique, Maputo substituiu Lourenço Marques. Léopoldville se tornou Kinshasa. De Fort Lamy passou-se à Ndjamena. Assim como Fort Fourreau se tornou Kousseri e assim por diante.

No entanto, de maneira geral, os principais marcos arquitetônicos do período colonial foram preservados. Desse modo, podemos caminhar hoje em dia pela Avenida Lumumba, em Maputo, admirando, no mesmo gesto, os edifícios ao longo da avenida que constituem a perfeita expressão do Art déco transplantado por Portugal para sua colônia. A catedral católica é, por sua vez, o próprio indício de uma aculturação religiosa que não conseguiu impedir a emergência de um sincretismo cultural dos mais marcantes. Assim, em Maputo, por exemplo, Karl Marx, Mao Tse-Tung e Lenin coabitam com Nyerere, Nkrumah e outros profetas da libertação negra. Se a revogação dos signos coloniais realmente ocorreu, ela sempre foi seletiva.

Mas, foi no antigo Congo Belga que a incorporação das formas coloniais e nacionalistas alcançou o mais alto grau de ambiguidade. Aqui, o “nativismo” substituiu-se à lógica racista recuperando os principais idiomas do discurso colonial e ordenando-os à mesma economia simbólica: a da adoração mortífera do potentado — mas dessa vez do potentado pós-colonial. De início, sob o pretexto da autenticidade, o país foi dotado de um novo nome, Zaire. Paradoxalmente, as origens desse nome foram buscadas, não na tradição ancestral, mas na presença portuguesa na região.

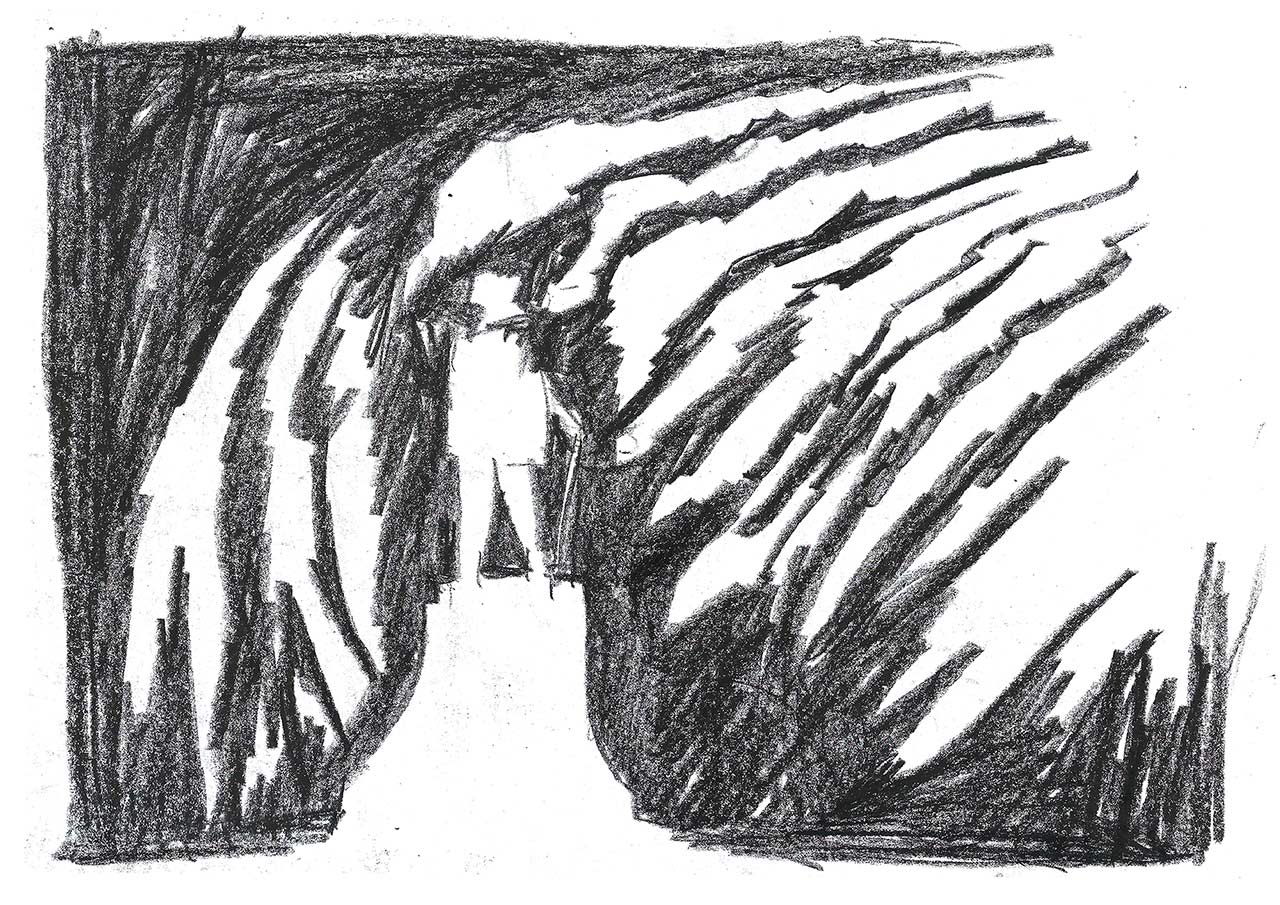

Em seguida, para penetrar no universo onírico dos seus sujeitos a fim de melhor atormentá-los, o potentado pós-colonial decidiu que ele deveria, como o Bula Matari (o Estado Colonial) que o havia precedido, ser modelado e esculpido. O culto laico devotado ao autocrata não tomou somente a forma de estátuas enormes, poderes grotescos em um metal de crueldade. Também se traduziu na criação de toda uma economia emocional, mistura de sedução e de terror, modulando à vontade o viril e o amorfo, o verdadeiro e o falso, utilizando o olho e a orelha à maneira de orifícios cuja função é abrir, de forma visceral, o corpo inteiro ao discurso de um “poder africano”, ele também habitado, como o poder colonial, pelo espírito-cão, pelo espírito-de-porco e pelo espírito-canalha.

Uma outra configuração, misto de criatividade e inércia, é a África do Sul, país sem dúvida mais urbanizado do continente, e onde observamos, até muito recentemente, o último racismo de Estado do mundo, depois da Segunda Guerra Mundial. Após o fim da supremacia branca em 1994, os nomes oficiais dos rios, das montanhas, dos vales, dos povoados e das grandes metrópoles mudaram pouco. O mesmo se aplica às praças públicas, às alamedas e às avenidas. Ainda hoje,

você pode ir ao seu local de trabalho subindo a Avenida Verwoerd (o arquiteto do apartheid) para chegar ao seu escritório; jantar em um restaurante localizado ao longo do Boulevard John Vorster, dirigir ao longo da avenida Louis Botha, ir à missa em uma igreja localizada na esquina de duas ruas, cada uma com o nome de algum personagem sombrio dos anos de chumbo do regime racista. Montando em cavalos, o sinistro e brilhante exército dos Krugers, Cecil Rhodes, Lord Kitchener, Malan e outros ainda têm estátuas nas grandes praças das grandes cidades. Universidades e até pequenas cidades carregam seus nomes. Sobre uma das colunas da Pretória, capital do país, ainda se ergue o Monumento Vortrekker, uma espécie de cenotáfio barroco e grandioso erguido à glória do tribalismo bôer celebrando o casamento da Bíblia com o racismo.

Na verdade, não existe um único pequeno aventureiro branco, garimpeiro de ouro ou diamante, pirata, torturador, caçador, ex-funcionário do governo Bantu ou ex-administrador penitenciário que não tenha uma viela em seu nome em uma ou outra das numerosas cidades do país. Todos esses espíritos verdadeiramente infames e lamacentos acostumados durante a vida a sempre se inclinar para aquilo que é baixo e abjeto (o racismo), atualmente rondam todos os países e espalham seu rosto, como almas errantes e sombras decepcionantes que a história rejeitou. Todos eles deixaram seus traços aqui, tanto nos corpos dos africanos que eles marcaram com queimaduras e flagelos (um olho arrancado aqui, uma perna quebrada ali, à mercê de mutilações, de repressões, encarceramento, torturas e massacres), quanto na memória das viúvas e dos órfãos que sobreviveram às violências e brutalidades.

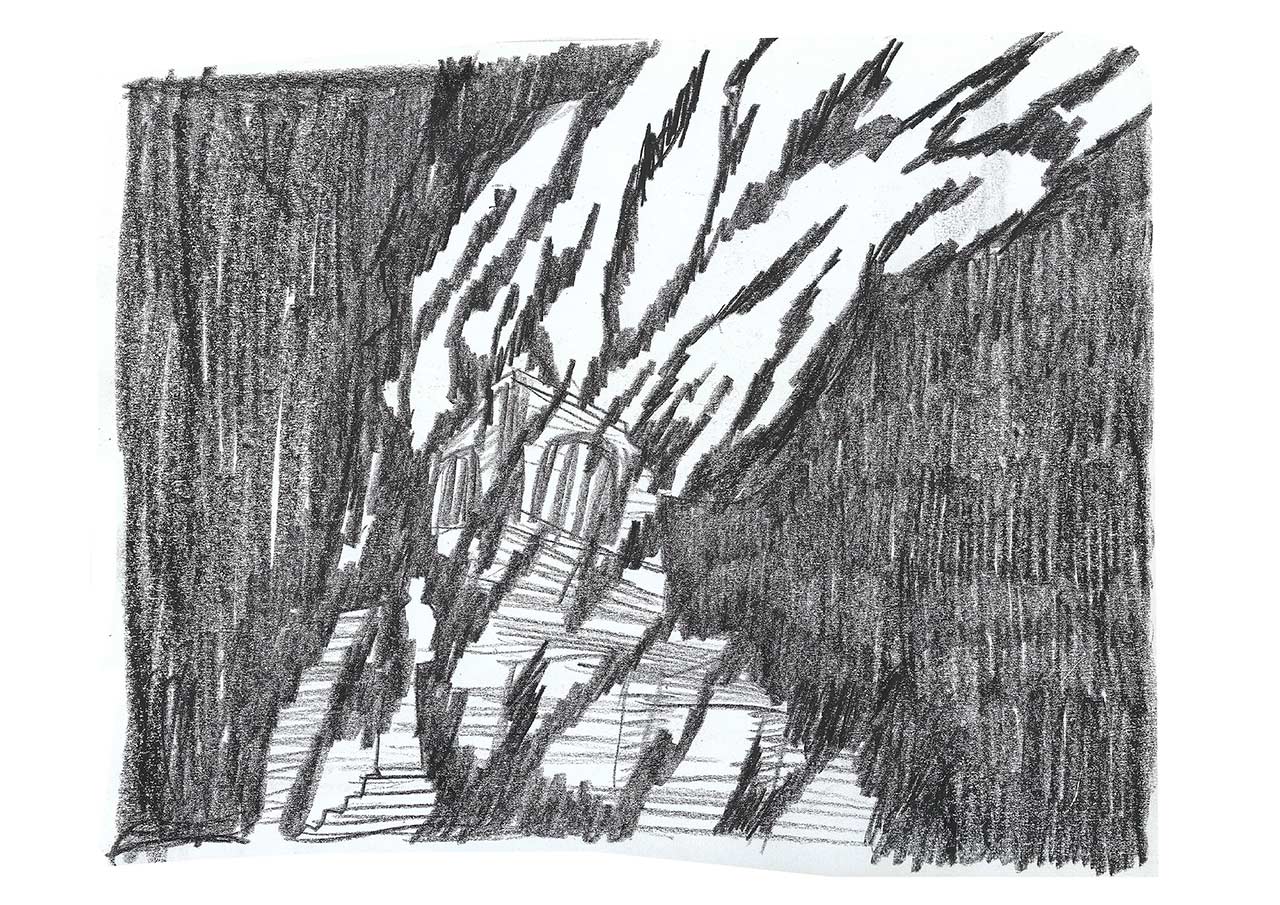

A toponomia é tal que, para confiar nos nomes das cidades e de numerosos povoados, se acreditaria não estar em solo africano, mas em alguma região obscura da Holanda, da Inglaterra, do País de Gales, da Escócia, da Irlanda ou da Alemanha. Alguns dos motivos arquitetônicos pós-apartheid prolonga essa lógica de desterritorialização,8 como indica a corrida por modelos pseudotoscanos. Pior, vários outros nomes constituem, literalmente, insultos contra os povos originários (nativos) do país (Boesman-isso, Hottentot-aquilo; e, mais além, Kaffir-e-consortes). A longa humilhação dos negros e sua invisibilidade são ainda escritas em letras de ouro sobre toda a superfície do território, às vezes em alguns museus.

Paradoxalmente, a manutenção desses antigos marcos coloniais não significa ausência de transformação da paisagem simbólica sul-africana. Na verdade, essa manutenção foi acompanhada por uma das experiências contemporâneas mais marcantes de trabalho sobre a memória e a reconciliação. De todos os países africanos, a África do Sul é, de fato, aquele no qual a reflexão mais sistemática sobre as relações entre memória e esquecimento; verdade, reconciliação com o passado e reparação foram as mais avançadas. Aqui, a ideia não é necessariamente destruir os momunentos cuja função anteriormente era diminuir a humanidade dos outros, mas assumir o passado como uma base para criar um futuro novo e diferente.

Isso pressupõe que os algozes que, no passado, eram cegos ao terrível sofrimento que eles infringiram às suas vítimas, se comprometam hoje a dizer ao sujeito a verdade sobre o que aconteceu — e, então, em contrapartida do perdão, renunciar explicitamente à dissimulação, ao recalcamento ou à negação. Por outro lado, isso supõe da parte das “vítimas” a aceitação do fato que a reafirmação da potência da vida na cultura e na prática das instituições e do poder é a melhor maneira de celebrar a vitória sobre um passado de injustiça e de crueldade.

Além disso, resta o sentido dos processos de memoralização em curso. Isso se traduz pelo sepultamento apropriado das ossadas daqueles que morreram enquanto lutavam: a ereção de lápides sobre os lugares mesmos onde eles sucumbiram; a consagração de rituais religiosos tradicionais cristãos destinados a “curar” os sobreviventes da cólera e do desejo de vingança; a criação de numerosos museus (o Museu do Apartheid, o Hector Peterson Museum) e parques destinados à celebrar uma comunidade humana (Freedom Park); o florescimento das artes (música, ficção, biografias, poesia); a promoção de novas formas arquitetônicas (Constitution Hill) e, sobretudo, os esforços de tradução de uma das constituições mais liberais do mundo em atos da vida cotidiana.

Pode-se adicionar aos exemplos que precederam o caso do Camarões. Presos em uma comoção orgiástica após um quarto de século, este país representa, da sua parte, o antimodelo da relação de uma comunidade com seus mortos e, em particular, aqueles cuja morte é consequência direta dos atos pelos quais eles se esforçaram em mudar a história. É o caso, por exemplo, de Ruben Um Nyobè, Felix Moumié, Ernest Ouandié, Abel Kingue, Osende Afana e muitos outros. Aqui, a consciência do tempo é a última preocupação do Estado, até mesmo da própria sociedade. Pressionados pelos imperativos de sobrevivência e minados pela corrupção e venalidade, muitos aqui deixam de ver que esta consciência do tempo e da história constitui uma característica fundamental de nossa humanidade. Eles não veem que um país que “não se importa” com seus mortos não pode nutrir uma política da vida. Eles não podem promover mais do que uma vida mutilada — uma vida em suspenso.

Pensar e lutar

A memória da colonização não foi sempre uma memória feliz. Mas, ao contrário de uma tradição de vitimização muito enraizada na consciência africana, a obra colonial não foi apenas destruição. A colonização estava longe de ser uma máquina infernal. Por toda parte, como é evidente, ela foi operada por linhas de fuga. O regime colonial consagra grande parte de suas energias tanto para querer controlar essas fugas, quanto para usá-las como uma dimensão constitutiva, quer dizer, decisiva, de sua autorregulação. Não se compreende nada sobre a maneira como o sistema colonial foi montado, como ele se desarticulou, como ele foi parcialmente destruído ou se metamorfoseou em outra coisa se não se entende esses pontos de fuga como a própria forma que o conflito assumiu. É isso que compreenderam, na sua época, aqueles que o potentado pós-colonial relegou ao estatuto de “rebeldes”, “mortos no excesso da história” (Um Nyobè, Lumumba e outros) e privados de sepultura digna desse nome. A questão, hoje, é saber precisar os lugares a partir dos quais ainda é possível pensar e lutar. Como se vê na África do Sul, isso começa por uma reflexão sobre a maneira de transformar em presença interior a ausência física daqueles que perdemos, abandonados ao pó pelo sol da linguagem. É preciso, portanto, refletir sobre essa ausência e, ao fazê-lo, imprimir toda a força ao tema do sepulcro, isto é, do suplemento de vida necessário à elevação dos mortos, no interior de uma cultura nova que não deve jamais esquecer os vencidos.

Por causa de nossa situação atual, uma grande parte da luta carrega, necessariamente, uma crítica sobre a ordem geral das significações dominantes nas sociedades. Por isso, face à inoperosidade9, é fácil desqualificar aqueles que se esforçam para pensar de maneira crítica as condições de realização de uma existência africana, sob o pretexto de que é preciso alimentar os famélicos e tratar os enfermos. O nascimento de uma nova consciência dependerá, de fato, de nossa capacidade de produzir a cada vez novas significações. Então, é preciso retomar, como tarefa central de um pensamento sempre aberto sobre o futuro, a questão dos valores não mensuráveis, do valor absoluto, aquilo que não pode jamais ser reduzido a um equivalente geral como o dinheiro ou a força pura.

Pois é isso que, paradoxalmente, nos ensinam a colonização e suas relíquias: a humanidade do ser humano não é dada. É criada. E é preciso não ceder na denúncia da dominação e da injustiça, sobretudo quando ela é perpetrada por nós mesmos — na era do fratricídio, isto é, nessa época em que o potentado pós-colonial não tem nada a propor a não ser a evidência nua de uma existência desnudada. O interesse simbólico e político na presença das estátuas e monumentos coloniais sobre as praças públicas africanas não pode, portanto, ser subestimado.

O que fazer, finalmente? Proponho que, em cada país africano, proceda-se imediatamente a um recolhimento tão minucioso quanto possível das estátuas e dos monumentos coloniais. Que se reúna todos em um único parque que servirá, ao mesmo tempo, de museu para as gerações por vir. Esse parque-museu pan-africano servirá de sepultura simbólica para o colonialismo neste continente. Uma vez que este sepultamento tenha ocorrido, que não seja jamais permitido utilizar a colonização como pretexto das nossas infelicidades do presente. Em seguida, que nunca se permita erigir estátuas a ninguém, seja lá quem for. E que, ao contrário, floresçam bibliotecas, teatros, espaços culturais, tudo isso que nutrirá, desde o presente, a criatividade cultural do amanhã.